André Gros (15 -1649)

André Gros est originaire de Figanières, il est le fils de Paul Gros et de Suzanne Pierrugues, qui s’y sont mariés en 1584. Devenu prêtre, il est d’abord nommé vicaire de Figanières où il est attesté en 1618. Prieur de Saint-Blaise et docteur en droits, André Gros obtient ensuite la charge de conseiller et aumônier du roi qui lui accorde un brevet pour la première bénéficiature vacante au chapitre de Fréjus. Il devra alors disputer la stalle de capiscol à Esprit de Nigris qu’une probable résignation de son oncle Guillaume avait pourvu de cette dignité. L’affaire fut portée au Grand Conseil du roi et s’acheva par une transaction signée en 1639 par laquelle le jeune Esprit de Nigris s’effaçait devant le candidat royal, ce qui ne dut pas faire les affaires du chapitre, toujours soucieux de montrer son indépendance face aux intrusions extérieures.  Le 29 août de cette année, messire André Gros, "prêtre, vicaire de la dite église, prieur de Saint-Blaise, capiscol de la cathédrale de Fréjus" est parrain d'André Funel à Figanières. Le 23 octobre suivant, le « vicaire de Figanières » porte sur les fonts baptismaux d’Ampus Françoise Andraud, puis le 3 décembre 1639, c’est encore comme « capiscol de l’église cathédrale de Fréjus » qu’il le fait à Figanières pour son neveu Paul, fils posthume de Jacques Gros et d’Honorade Blanc, et de même, quelques jours plus tard, le 28 décembre 1639, toujours à Figanières, pour Madeleine Lyons. Le lendemain, jeudi 29 décembre 1639, il dépose une requête pour obtenir une expédition de la transaction passée avec Esprit de Nigris, alors absent du royaume. Mais le 1er décembre 1643, ce n’est plus que comme « prieur de Saint-Blaise, vicaire de cette église » de Figanières que messire Gros parraine noble André d’Astroin, fils de sa nièce Marguerite. Est-ce sa charge d’aumônier du roi qui le conduisit à Paris ou les besoins d'un nouveau procès ? Il meurt, en effet, dans la capitale, probablement en mars 1649 : c’est du moins le 2 avril de cette année que le curé de Figanières porte sur le registre de la paroisse que ce jour « on a reçu nouvelles comme Messire André Gros, vicaire, est décédé à Paris ».

Le 29 août de cette année, messire André Gros, "prêtre, vicaire de la dite église, prieur de Saint-Blaise, capiscol de la cathédrale de Fréjus" est parrain d'André Funel à Figanières. Le 23 octobre suivant, le « vicaire de Figanières » porte sur les fonts baptismaux d’Ampus Françoise Andraud, puis le 3 décembre 1639, c’est encore comme « capiscol de l’église cathédrale de Fréjus » qu’il le fait à Figanières pour son neveu Paul, fils posthume de Jacques Gros et d’Honorade Blanc, et de même, quelques jours plus tard, le 28 décembre 1639, toujours à Figanières, pour Madeleine Lyons. Le lendemain, jeudi 29 décembre 1639, il dépose une requête pour obtenir une expédition de la transaction passée avec Esprit de Nigris, alors absent du royaume. Mais le 1er décembre 1643, ce n’est plus que comme « prieur de Saint-Blaise, vicaire de cette église » de Figanières que messire Gros parraine noble André d’Astroin, fils de sa nièce Marguerite. Est-ce sa charge d’aumônier du roi qui le conduisit à Paris ou les besoins d'un nouveau procès ? Il meurt, en effet, dans la capitale, probablement en mars 1649 : c’est du moins le 2 avril de cette année que le curé de Figanières porte sur le registre de la paroisse que ce jour « on a reçu nouvelles comme Messire André Gros, vicaire, est décédé à Paris ».

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

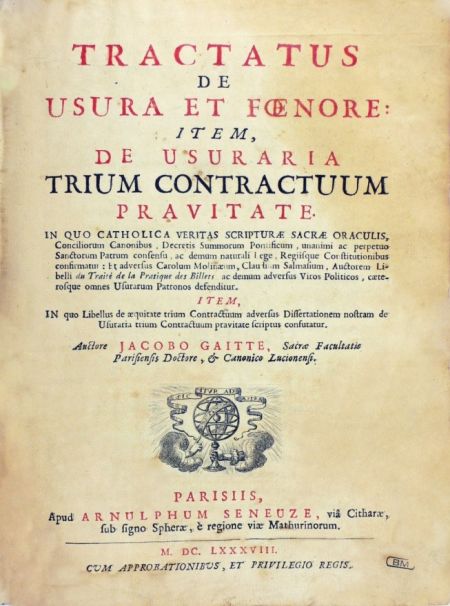

Barthélémy suivra les traces de son frère Jacques, entré dans les ordres et comme lui promu docteur de Sorbonne. Cet aîné finira prévôt du chapitre de Luçon et mourra en 1689 ; l’année précédente il avait publié à Paris un traité remarqué sur l’usure (Tractatus de usura et foenore). Après avoir obtenu un canonicat à Chartres, Barthélémy revint dans le diocèse de Fréjus à la sollicitation de Monseigneur de Fleury qui en fit son grand vicaire (il est attesté avec cette qualité au moins depuis 1705). Devenu chanoine de sa cathédrale, il y assuma la charge de théologal à la mort de messire Charles Bonin, en 1709. En 1713, le poste est déjà occupé par Antoine Merle, Barthélémy Gaytté ayant probablement résigné sa stalle puisque quand il meurt à Seillans le 14 juillet 1715, il n’est signalé que comme docteur de Sorbonne et prieur de Tourtour. Messire Barthélémy Gaytté "se trouvant atteint d’infirmité corporelle et dans son âge avancé considérant donc que le dernier moment de la vie s’approche de jour à autre" avait déposé son testament chez Maître Coste à Fréjus le 30 décembre 1710, instituant comme légataire universel son confrère et ami le prévôt Charles Léonce Antelmi ; il y disposait qu'on l'enterre dans la tombe des chanoines de la cathédrale ou dans l'église du lieu où il viendrait à mourir. Outre le drap cordeillat qui devait être donné aux treize pauvres qui devaient l'accompagner "ainsi qu'il se pratique ordinairement", le théologal avait prévu 50 messes des morts à dire par les prêtres de la cathédrale, 20 par les Minimes, 20 par le clergé de Seillans, 200 livres à céder à l'hôpital de Fréjus, 50 aux pauvres de Tourtour dont il était prieur, 50 à ceux de Montferrat. Mort finalement dans son village natal, c'est là qu'il fut inhumé dans l’église paroissiale de Seillans. Parlant des deux frères Gaytté, Girardin commente : « voilà bien des prêtres excellents sortis de Seillans, et qui apprennent aux autres l’emploi qu’ils doivent faire de leurs revenus, l’amour des sciences, de la piété et de la patrie. »

Barthélémy suivra les traces de son frère Jacques, entré dans les ordres et comme lui promu docteur de Sorbonne. Cet aîné finira prévôt du chapitre de Luçon et mourra en 1689 ; l’année précédente il avait publié à Paris un traité remarqué sur l’usure (Tractatus de usura et foenore). Après avoir obtenu un canonicat à Chartres, Barthélémy revint dans le diocèse de Fréjus à la sollicitation de Monseigneur de Fleury qui en fit son grand vicaire (il est attesté avec cette qualité au moins depuis 1705). Devenu chanoine de sa cathédrale, il y assuma la charge de théologal à la mort de messire Charles Bonin, en 1709. En 1713, le poste est déjà occupé par Antoine Merle, Barthélémy Gaytté ayant probablement résigné sa stalle puisque quand il meurt à Seillans le 14 juillet 1715, il n’est signalé que comme docteur de Sorbonne et prieur de Tourtour. Messire Barthélémy Gaytté "se trouvant atteint d’infirmité corporelle et dans son âge avancé considérant donc que le dernier moment de la vie s’approche de jour à autre" avait déposé son testament chez Maître Coste à Fréjus le 30 décembre 1710, instituant comme légataire universel son confrère et ami le prévôt Charles Léonce Antelmi ; il y disposait qu'on l'enterre dans la tombe des chanoines de la cathédrale ou dans l'église du lieu où il viendrait à mourir. Outre le drap cordeillat qui devait être donné aux treize pauvres qui devaient l'accompagner "ainsi qu'il se pratique ordinairement", le théologal avait prévu 50 messes des morts à dire par les prêtres de la cathédrale, 20 par les Minimes, 20 par le clergé de Seillans, 200 livres à céder à l'hôpital de Fréjus, 50 aux pauvres de Tourtour dont il était prieur, 50 à ceux de Montferrat. Mort finalement dans son village natal, c'est là qu'il fut inhumé dans l’église paroissiale de Seillans. Parlant des deux frères Gaytté, Girardin commente : « voilà bien des prêtres excellents sortis de Seillans, et qui apprennent aux autres l’emploi qu’ils doivent faire de leurs revenus, l’amour des sciences, de la piété et de la patrie. »