Jean Cougit (1807-1892)

Jean-François-Marius Cougit naît à Tourves le 17 septembre 1807, fils d’Honoré-Marius-Albert Cougit, propriétaire, et de Marie-Claire Meissonnier. Après son ordination sacerdotale, l’abbé Cougit est envoyé comme vicaire à Hyères, puis à la paroisse Saint-François-de-Paule, à Toulon. Il devient curé de Callas en 1853 et en restera le pasteur pendant près de quarante ans. Habité par un esprit de foi ardent, on le voyait prosterné des heures entières devant le Saint-Sacrement ou faisant dévotement son Chemin de Croix chaque matin à l’aurore. Au cours d’un pèlerinage italien qui avait conduit Monseigneur Jordany et quelques uns de ses prêtres à Lorette et à Rome, l’abbé Cougit se distingua lors de l’audience accordée par le bienheureux Pie IX, en se jetant à ses pieds, créant un peu de confusion tant chez le pape qui se dégagea comme il put que parmi ses confrères. Sa générosité ne comptait pas plus de mesure : on le vit donner aux malades jusqu’aux couvertures de son lit pendant une épidémie de choléra et on trouva chez lui à peine 26 francs à sa mort. Frappé d’apoplexie au moment, où revêtu des ornements sacrés, il s’apprêtait à monter à l’autel, il eut le temps de faire appeler son confesseur et reçut les sacrements. Pendant les quelques dix jours qui le conduisirent à la mort, il put encore témoigner de l’esprit surnaturel qui l’habitait en répétant : « Je suis affamé d’aller à Dieu ! » Ce qui lui fut accordé le 19 mai 1892, à Callas. Il avait été fait chanoine honoraire en 1883 et installé le mardi 16 octobre de cette année.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Maurice Bonnin naît à Toulon le 24 janvier 1908. Son père, René, était angevin, mais, capitaine de Frégate (et officier

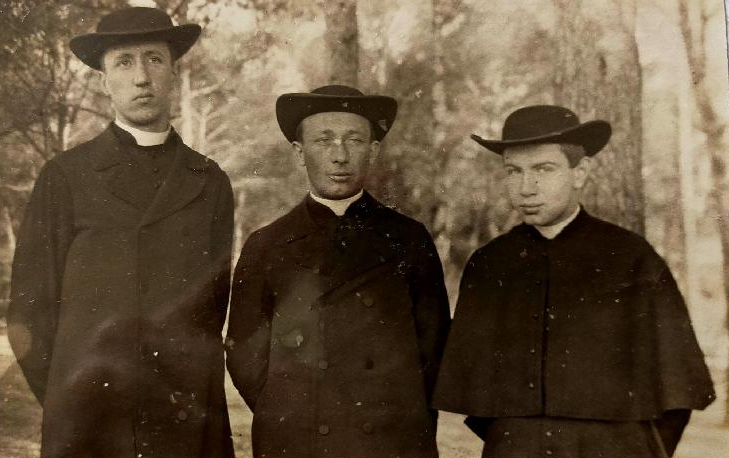

Maurice Bonnin naît à Toulon le 24 janvier 1908. Son père, René, était angevin, mais, capitaine de Frégate (et officier de la Légion d’honneur), connut l’errance des ports qui conduira le jeune Maurice aussi bien à Oran qu’à Brest ou à Marseille. Avec son épouse, Marguerite Saillard, marseillaise d’origine, René Bonnin formait un couple profondément chrétien qui donna naissance à huit enfants dont un prêtre et trois religieuses : Sœur Claire, des Filles de la Charité et les Sœurs Anne-Marie et Rose, bénédictines à Dourgne. Le petit Maurice fut baptisé à Saint-Flavien, à Toulon, le 27 janvier 1908, reçut la confirmation des mains de Mgr Guillibert en mai 1914 et fit sa première communion le 14 mai de cette année : il avait tout juste six ans. Entré à l’externat Saint-Joseph tenu par les Pères Maristes en 1916, il en sortit en 1921 pour le petit séminaire de Hyères où il passa deux ans. L’adolescent est marqué alors par le scoutisme, qu’il accompagnera plus tard dans son ministère sacerdotal. Maurice Bonnin poursuivit ses études cléricales au grand séminaire de la Castille de 1923 à 1930, interrompues deux ans par de graves problèmes de santé. Dispensé pour cela des obligations militaires, il put être ordonné prêtre par Mgr Simeone le 24 juin 1930 à la cathédrale de Toulon. On lui confia un poste de professeur de philosophie au grand séminaire de la Castille entre 1931 et 1938, puis au Cours Saint-Dominique, de 1940 à 1954. Dans le même temps il assura la direction d

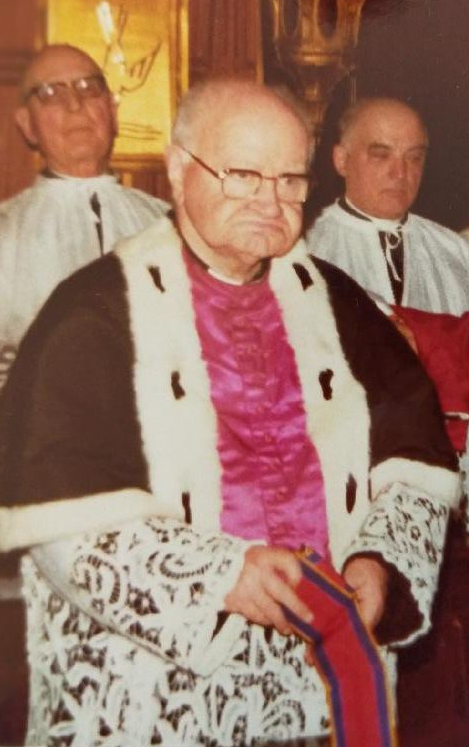

de la Légion d’honneur), connut l’errance des ports qui conduira le jeune Maurice aussi bien à Oran qu’à Brest ou à Marseille. Avec son épouse, Marguerite Saillard, marseillaise d’origine, René Bonnin formait un couple profondément chrétien qui donna naissance à huit enfants dont un prêtre et trois religieuses : Sœur Claire, des Filles de la Charité et les Sœurs Anne-Marie et Rose, bénédictines à Dourgne. Le petit Maurice fut baptisé à Saint-Flavien, à Toulon, le 27 janvier 1908, reçut la confirmation des mains de Mgr Guillibert en mai 1914 et fit sa première communion le 14 mai de cette année : il avait tout juste six ans. Entré à l’externat Saint-Joseph tenu par les Pères Maristes en 1916, il en sortit en 1921 pour le petit séminaire de Hyères où il passa deux ans. L’adolescent est marqué alors par le scoutisme, qu’il accompagnera plus tard dans son ministère sacerdotal. Maurice Bonnin poursuivit ses études cléricales au grand séminaire de la Castille de 1923 à 1930, interrompues deux ans par de graves problèmes de santé. Dispensé pour cela des obligations militaires, il put être ordonné prêtre par Mgr Simeone le 24 juin 1930 à la cathédrale de Toulon. On lui confia un poste de professeur de philosophie au grand séminaire de la Castille entre 1931 et 1938, puis au Cours Saint-Dominique, de 1940 à 1954. Dans le même temps il assura la direction d es écoles chrétiennes et des œuvres féminines (1939-1954). C’est à l’occasion du 50ème anniversaire de la Libération, que la mairie de Toulon a révélé son action extrêmement courageuse pendant la guerre : responsable de la Croix Rouge Française en 1943-1944, alors qu’il est desservant dominical de la chapelle des Salins à Hyères et rend encore des services à la Farlède, La Crau et Solliès-Ville, il est impliqué dans différents commandos de sauvetage où il sera d’ailleurs blessé. L’abbé Bonnin est fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1948 ; membre du mouvement des prêtres du Cœur de Jésus, il est nommé, de 1954 à 1966, curé de Saint-Georges, dans le quartier toulonnais du Mourillon, puis de la paroisse Saint-Louis jusqu’en 1974, date à laquelle il devient aumônier des petites Sœurs des Pauvres. En 1983, il est admis comme chanoine titulaire au chapitre, dont il est immédiatement élu doyen pour succéder au chanoine Journoud, démissionnaire. Dans cette fonction, il instaurera l’office des chanoines à la cathédrale de Toulon chaque vendredi. Il présentera sa démission de doyen le 30 septembre 1994, pour raisons de santé, devenant alors doyen émérite. En effet, depuis 1990, il s’était résolu à intégrer la maison de retraite Bastide Bonnetières avant de rejoindre en 1996 la Villa saint-Charles, au domaine de la Castille. C’est là qu’il mourut le 22 septembre 1997. Il est inhumé au caveau des prêtres à La Crau.

es écoles chrétiennes et des œuvres féminines (1939-1954). C’est à l’occasion du 50ème anniversaire de la Libération, que la mairie de Toulon a révélé son action extrêmement courageuse pendant la guerre : responsable de la Croix Rouge Française en 1943-1944, alors qu’il est desservant dominical de la chapelle des Salins à Hyères et rend encore des services à la Farlède, La Crau et Solliès-Ville, il est impliqué dans différents commandos de sauvetage où il sera d’ailleurs blessé. L’abbé Bonnin est fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1948 ; membre du mouvement des prêtres du Cœur de Jésus, il est nommé, de 1954 à 1966, curé de Saint-Georges, dans le quartier toulonnais du Mourillon, puis de la paroisse Saint-Louis jusqu’en 1974, date à laquelle il devient aumônier des petites Sœurs des Pauvres. En 1983, il est admis comme chanoine titulaire au chapitre, dont il est immédiatement élu doyen pour succéder au chanoine Journoud, démissionnaire. Dans cette fonction, il instaurera l’office des chanoines à la cathédrale de Toulon chaque vendredi. Il présentera sa démission de doyen le 30 septembre 1994, pour raisons de santé, devenant alors doyen émérite. En effet, depuis 1990, il s’était résolu à intégrer la maison de retraite Bastide Bonnetières avant de rejoindre en 1996 la Villa saint-Charles, au domaine de la Castille. C’est là qu’il mourut le 22 septembre 1997. Il est inhumé au caveau des prêtres à La Crau. Lucien Germain Baud nait le 31 mai 1920 à Margencel (Haute-Savoie), dans une famille de quatre enfants. Son père, Jean-Marie Baud, grand blessé de guerre s’installe pour raison de santé avec son épouse, Marie-Agnès Besson et sa famille à Toulon sur la paroisse Saint-Louis. Le jeune Lucien entre à 10 ans au Petit Séminaire d'Hyères puis poursuit sa formation à celui de la Castille. Après la débâcle de 1940, il assura du service dans les chantiers de jeunesse dans le Lubéron. Il est admis au sous-diaconat le 29 juin 1942 et reçoit l’ordination sacerdotale le 17 décembre de la même année à Hyères. Il est d’abord vicaire-économe de Camps-la-Source, puis vicaire à Saint-Tropez en 1946. Quatre ans plus tard, en 1950, on le nomme vicaire à la paroisse toulonnaise de Saint-Cyprien, au quartier de Saint-Jean-du-Var. Là il fonde une clique soutenue par une œuvre de jeunesse florissante. En 1960, l’abbé Baud devient curé-doyen du Beausset. Servi par son sens de la gestion et de l’organisation, il y restaure la chapelle du Beausset-Vieux. Après être resté huit ans dans cette paroisse, il retrouve Saint-Tropez, cette fois comme curé, où il demeurera huit ans également. Il se met au service de la populatio

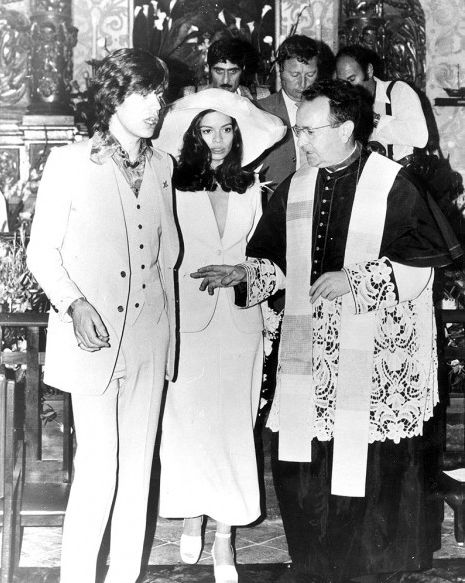

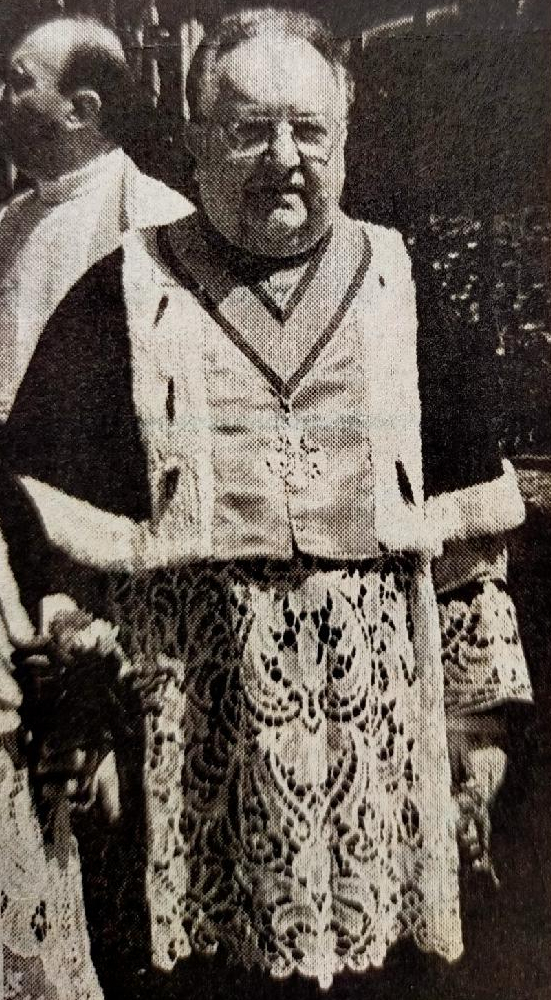

Lucien Germain Baud nait le 31 mai 1920 à Margencel (Haute-Savoie), dans une famille de quatre enfants. Son père, Jean-Marie Baud, grand blessé de guerre s’installe pour raison de santé avec son épouse, Marie-Agnès Besson et sa famille à Toulon sur la paroisse Saint-Louis. Le jeune Lucien entre à 10 ans au Petit Séminaire d'Hyères puis poursuit sa formation à celui de la Castille. Après la débâcle de 1940, il assura du service dans les chantiers de jeunesse dans le Lubéron. Il est admis au sous-diaconat le 29 juin 1942 et reçoit l’ordination sacerdotale le 17 décembre de la même année à Hyères. Il est d’abord vicaire-économe de Camps-la-Source, puis vicaire à Saint-Tropez en 1946. Quatre ans plus tard, en 1950, on le nomme vicaire à la paroisse toulonnaise de Saint-Cyprien, au quartier de Saint-Jean-du-Var. Là il fonde une clique soutenue par une œuvre de jeunesse florissante. En 1960, l’abbé Baud devient curé-doyen du Beausset. Servi par son sens de la gestion et de l’organisation, il y restaure la chapelle du Beausset-Vieux. Après être resté huit ans dans cette paroisse, il retrouve Saint-Tropez, cette fois comme curé, où il demeurera huit ans également. Il se met au service de la populatio n et des estivants parfois exotiques qui peuplent le village une partie de l’année. C’est ainsi qu’il y célèbre le 12 mai 1971 le mariage très médiatisé du chanteur Mick Jagger avec Bianca Perez Morena de Macias, après lui avoir donné un enseignement religieux catholique les semaines précédant la cérémonie. Si l’évènement lui assura une popularité inattendue, il n’est peut-être pas à mettre à la liste de ses succès pastoraux… Un premier infarctus ramena l’abbé Baud sur Toulon en 1974 où il fut nommé curé de Saint-Louis. En 1978, il devient chanoine titulaire de la cathédrale. De nouveau fragilisé par une santé défaillante, il entre provisoirement à la maison de convalescence de l’Oratoire ; après quelques semaines, il y célèbre la messe et prêche le samedi 7 août 1993, ayant programmé son retour dans sa paroisse pour le lendemain. Il n’en aura pas le temps : au matin du dimanche 8 août un nouvel infarctus le terrasse et le chanoine Baud meurt dans l’ambulance qui le conduit à l’hôpital Sainte-Anne. Convivial et discret, en bon disciple de saint François-de-Sales, il avait fait sa devise de la formule « servir dans la joie, aimer dans la foi ». Ses obsèques présidées par Mgr Madec le 10 août en l'église Saint-Louis réunit une foule d'anonymes et de personnalités venus rendre hommage à un pasteur de qualité, bon et doux.

n et des estivants parfois exotiques qui peuplent le village une partie de l’année. C’est ainsi qu’il y célèbre le 12 mai 1971 le mariage très médiatisé du chanteur Mick Jagger avec Bianca Perez Morena de Macias, après lui avoir donné un enseignement religieux catholique les semaines précédant la cérémonie. Si l’évènement lui assura une popularité inattendue, il n’est peut-être pas à mettre à la liste de ses succès pastoraux… Un premier infarctus ramena l’abbé Baud sur Toulon en 1974 où il fut nommé curé de Saint-Louis. En 1978, il devient chanoine titulaire de la cathédrale. De nouveau fragilisé par une santé défaillante, il entre provisoirement à la maison de convalescence de l’Oratoire ; après quelques semaines, il y célèbre la messe et prêche le samedi 7 août 1993, ayant programmé son retour dans sa paroisse pour le lendemain. Il n’en aura pas le temps : au matin du dimanche 8 août un nouvel infarctus le terrasse et le chanoine Baud meurt dans l’ambulance qui le conduit à l’hôpital Sainte-Anne. Convivial et discret, en bon disciple de saint François-de-Sales, il avait fait sa devise de la formule « servir dans la joie, aimer dans la foi ». Ses obsèques présidées par Mgr Madec le 10 août en l'église Saint-Louis réunit une foule d'anonymes et de personnalités venus rendre hommage à un pasteur de qualité, bon et doux.