Joseph Salomon (1864-1939)

Joseph-Marius Salomon naît à Draguignan le 14 octobre 1864, fils de Jean Salomon, ouvrier maçon, et de Marie-Elisabeth Toche, repasseuse. A l’issue de sa formation cléricale, il est ordonné sous-diacre le 19 juin 1886 et prêtre le 24 juin 1888. L’abbé Salomon est d’abord envoyé comme professeur au petit séminaire de Brignoles puis reçoit la fonction de vicaire à Bargemon le 8 août 1889. Il servira de la même façon à la paroisse de Callas à partir du 11 décembre 1890 puis à la paroisse toulonnaise de Saint-François-de-Paule le 1er août 1895. Mgr Arnaud le nomme curé doyen de Comps-sur-Artuby le 1er octobre 1902. Il n’y restera que cinq ans puisqu’on l’appela le 11 novembre 1907 à la cathédrale de Fréjus avec le titre de pro-curé, le chanoine Gibelin, inamovible, ayant résigné ses fonctions pastorales à cause de son état de santé. L’abbé Salomon, considéré pour « sa piété, son bon caractère, ses connaissances théologiques et l’heureux ministère qu’il avait exercé à la montagne, surtout auprès des jeunes prêtres dont il était singulièrement aimé », est fait le même jour chanoine honoraire « auxiliaire du chapitre » : il est installé dans cette fonction le 14 novembre 1907 et comme pro-curé le 8 décembre 1907. Le chanoine adjoint passe chanoine titulaire le 3 juin 1910, année où il devient archiprêtre en titre, de la cathédrale, puis succède comme doyen au chanoine Touzé en 1930. A son tour, le doyen Salomon meurt subitement à Fréjus le 3 septembre 1939, à 74 ans.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

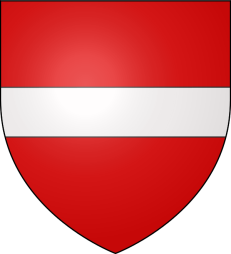

Depuis le début du XIVème siècle, l’évêque et le prévôt ne sont plus systématiquement issus de l’élite provençale, mais souvent du sud-ouest ou du centre de la France, régions d’origine des papes d’Avignon. Leur dignité, avec la prébende qui l'accompagne, permet de rétribuer le personnel de la curie pontificale. Après le neveu de Jean XXII, Robert de Via, élu évêque de Lodève le 14 août 1347, apparaît comme prévôt de Fréjus Rodolfe du Cros. Il se démettra de cette charge le 2 mars 1350 au profit de l’auvergnat Aldebert Bompar de Lastic en échange de bénéfices situés dans le diocèse de Cahors. Ce détail désigne Rodolfe du Cros comme appartenant à la noblesse du Quercy ou du moins de la région. Faut-il le relier à la famille limousine ou plus précisément marchoise de Cros, elle-même alliée à celle de Clément VI et de Grégoire XI ? A l’époque où Rodolfe est prévôt de Fréjus, cette famille est notoirement illustrée par Pierre de Cros, évêque de Senlis, puis d’Auxerre, fait cardinal en 1350, qui mourra en 1361, Jean de Cros, alors évêque de Limoges, qui sera créé cardinal en 1371 et mourra en 1383, ainsi que son frère Pierre de Cros alors abbé de Tournus et qui deviendra tour à tour évêque de Lodève, archevêque de Bourges, recteur du Comtat, archevêque d’Arles puis cardinal de Clément VII, avant de mourir en 1388.

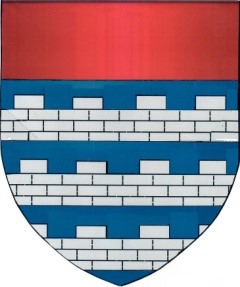

Depuis le début du XIVème siècle, l’évêque et le prévôt ne sont plus systématiquement issus de l’élite provençale, mais souvent du sud-ouest ou du centre de la France, régions d’origine des papes d’Avignon. Leur dignité, avec la prébende qui l'accompagne, permet de rétribuer le personnel de la curie pontificale. Après le neveu de Jean XXII, Robert de Via, élu évêque de Lodève le 14 août 1347, apparaît comme prévôt de Fréjus Rodolfe du Cros. Il se démettra de cette charge le 2 mars 1350 au profit de l’auvergnat Aldebert Bompar de Lastic en échange de bénéfices situés dans le diocèse de Cahors. Ce détail désigne Rodolfe du Cros comme appartenant à la noblesse du Quercy ou du moins de la région. Faut-il le relier à la famille limousine ou plus précisément marchoise de Cros, elle-même alliée à celle de Clément VI et de Grégoire XI ? A l’époque où Rodolfe est prévôt de Fréjus, cette famille est notoirement illustrée par Pierre de Cros, évêque de Senlis, puis d’Auxerre, fait cardinal en 1350, qui mourra en 1361, Jean de Cros, alors évêque de Limoges, qui sera créé cardinal en 1371 et mourra en 1383, ainsi que son frère Pierre de Cros alors abbé de Tournus et qui deviendra tour à tour évêque de Lodève, archevêque de Bourges, recteur du Comtat, archevêque d’Arles puis cardinal de Clément VII, avant de mourir en 1388. Aldebert Bompar de Lastic acquiert la prévôté de Fréjus le 2 mai 1350 par la cession que lui en fit Rodolfe du Cros en échange de bénéfices du diocèse de Cahors. Membre de cette puissante famille auvergnate particulièrement illustrée par plusieurs chanoines-comtes de Brioude du XIème au XIVème siècle, cet Aldebert est-il à identifier avec le quatrième fils d’Etienne Bompar de Lastic et de Soubeiranne de Pierrefort ? Mariés en 1298, ils donnèrent naissance à onze enfants dont deux chanoines-comtes de Brioude, deux religieuses de Lavaudieu, deux religieuses de l’abbaye Saint-Pierre de Beaumont. Aldebert, seigneur de la Chaumette, qui tient probablement son prénom de son oncle Aldebert de Pierrefort, chanoine de Rodez, comparaît comme témoin, en 1332, à l'émancipation de sa nièce, et l’année suivante à celle de son frère Etienne. Il n’est encore que simple clerc lorsque son père le désigne comme un de ses exécuteurs testamentaires le 10 juin 1334 et lui lègue quarante cinq livres tournois de rente annuelle et viagère avec la jouissance et usufruit du château de Soleyra et de Valeilles. La Gallia Christiana lui donne comme successeur à la tête du chapitre de Fréjus un certain Armand de Langeac en 1357. Aldebert pourrait être mort à cette date, mais il aurait pu aussi opérer avec lui une résignation ou un échange comme son prédécesseur l’avait fait en son temps. En faveur de cette deuxième hypothèse plaide l’âge du prévôt et la proximité géographique des deux familles qui partagent le même privilège d’alimenter le chapitre de Brioude (15 Lastic pour 17 Langeac !). Ainsi, dans la stalle du prévôt de Brioude, voit-on se succéder après les membres de la famille Roger de Beaufort, Armand de Langeac en 1383 et Dracon de Lastic en 1385…

Aldebert Bompar de Lastic acquiert la prévôté de Fréjus le 2 mai 1350 par la cession que lui en fit Rodolfe du Cros en échange de bénéfices du diocèse de Cahors. Membre de cette puissante famille auvergnate particulièrement illustrée par plusieurs chanoines-comtes de Brioude du XIème au XIVème siècle, cet Aldebert est-il à identifier avec le quatrième fils d’Etienne Bompar de Lastic et de Soubeiranne de Pierrefort ? Mariés en 1298, ils donnèrent naissance à onze enfants dont deux chanoines-comtes de Brioude, deux religieuses de Lavaudieu, deux religieuses de l’abbaye Saint-Pierre de Beaumont. Aldebert, seigneur de la Chaumette, qui tient probablement son prénom de son oncle Aldebert de Pierrefort, chanoine de Rodez, comparaît comme témoin, en 1332, à l'émancipation de sa nièce, et l’année suivante à celle de son frère Etienne. Il n’est encore que simple clerc lorsque son père le désigne comme un de ses exécuteurs testamentaires le 10 juin 1334 et lui lègue quarante cinq livres tournois de rente annuelle et viagère avec la jouissance et usufruit du château de Soleyra et de Valeilles. La Gallia Christiana lui donne comme successeur à la tête du chapitre de Fréjus un certain Armand de Langeac en 1357. Aldebert pourrait être mort à cette date, mais il aurait pu aussi opérer avec lui une résignation ou un échange comme son prédécesseur l’avait fait en son temps. En faveur de cette deuxième hypothèse plaide l’âge du prévôt et la proximité géographique des deux familles qui partagent le même privilège d’alimenter le chapitre de Brioude (15 Lastic pour 17 Langeac !). Ainsi, dans la stalle du prévôt de Brioude, voit-on se succéder après les membres de la famille Roger de Beaufort, Armand de Langeac en 1383 et Dracon de Lastic en 1385…