Louis-François Paris (1808-1881)

François-Louis-Napoléon Paris naît à Saint-Maximin le 28 mars 1808 dans une famille modeste et profondément chrétienne, fils de Claude-François Paris, gendarme, et de Magdeleine-Anne-Victoire-Elisabeth Rissou. L’enfant est confié au petit séminaire de Brignoles. Toute sa vie Louis-François restera marqué par les souvenirs lumineux de ce qu’il y reçoit. Après les études théologiques au grand séminaire de Fréjus, il est ordonné sous-diacre le 4 avril 1829 et prêtre le 7 avril 1832 puis envoyé comme vicaire à Ollioules. En 1835, il est nommé vicaire à la paroisse Sainte-Marie, de Toulon, où il restera jusqu’en 1848. Ce seront les années les plus fécondes de son ministère sacerdotal où le jeune abbé d’une timidité peut-être excessive se donne totalement au service qui est le sien. Il est ensuite nommé curé de Barjols le 16 octobre 1848 et reçoit la dignité de chanoine honoraire de la cathédrale le 15 août 1865.

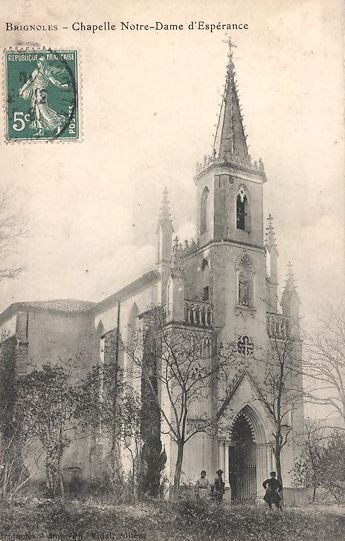

chrétienne, fils de Claude-François Paris, gendarme, et de Magdeleine-Anne-Victoire-Elisabeth Rissou. L’enfant est confié au petit séminaire de Brignoles. Toute sa vie Louis-François restera marqué par les souvenirs lumineux de ce qu’il y reçoit. Après les études théologiques au grand séminaire de Fréjus, il est ordonné sous-diacre le 4 avril 1829 et prêtre le 7 avril 1832 puis envoyé comme vicaire à Ollioules. En 1835, il est nommé vicaire à la paroisse Sainte-Marie, de Toulon, où il restera jusqu’en 1848. Ce seront les années les plus fécondes de son ministère sacerdotal où le jeune abbé d’une timidité peut-être excessive se donne totalement au service qui est le sien. Il est ensuite nommé curé de Barjols le 16 octobre 1848 et reçoit la dignité de chanoine honoraire de la cathédrale le 15 août 1865.  C’est le 13 décembre 1867 et dans des circonstances délicates, que le chanoine Paris est appelé à prendre la cure de Brignoles à la suite du départ du chanoine Sauvan dans une atmosphère visiblement conflictuelle. Le nouvel archiprêtre, installé par Mgr Terris lui-même le 22 décembre, s’y révèle un « ange de la consolation et de la paix ». Le chanoine Paris établit à Brignoles les Sœurs du Bon Secours et construit la chapelle Notre-Dame d’Espérance (bénite le 29 octobre 1876). Alors qu’il avait accompli régulièrement son service jusqu’à la veille, il succomba le 24 septembre 1881 d’une maladie du cœur dont il n’avait ressenti les atteintes que quelques jours auparavant : terrassé dans la nuit, il refusa tout médicament, voulant rester à jeun pour pouvoir célébrer encore la messe au matin, mais appelé en toute hâte, un vicaire ne put que donner l’absolution sous condition au vaillant pasteur qui venait de s’éteindre. Il fut inhumé à Brignoles, le 26, aux côtés de son prédécesseur le vénéré chanoine Jujardy.

C’est le 13 décembre 1867 et dans des circonstances délicates, que le chanoine Paris est appelé à prendre la cure de Brignoles à la suite du départ du chanoine Sauvan dans une atmosphère visiblement conflictuelle. Le nouvel archiprêtre, installé par Mgr Terris lui-même le 22 décembre, s’y révèle un « ange de la consolation et de la paix ». Le chanoine Paris établit à Brignoles les Sœurs du Bon Secours et construit la chapelle Notre-Dame d’Espérance (bénite le 29 octobre 1876). Alors qu’il avait accompli régulièrement son service jusqu’à la veille, il succomba le 24 septembre 1881 d’une maladie du cœur dont il n’avait ressenti les atteintes que quelques jours auparavant : terrassé dans la nuit, il refusa tout médicament, voulant rester à jeun pour pouvoir célébrer encore la messe au matin, mais appelé en toute hâte, un vicaire ne put que donner l’absolution sous condition au vaillant pasteur qui venait de s’éteindre. Il fut inhumé à Brignoles, le 26, aux côtés de son prédécesseur le vénéré chanoine Jujardy.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.