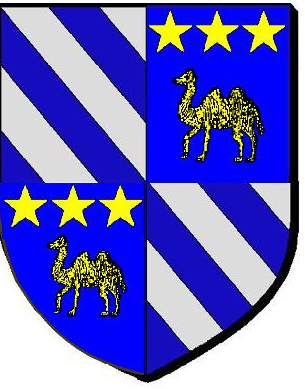

Famille Camelin

La famille Camelin est une famille de marchands italiens, au nom francisé, probablement établie à Fréjus à l’aube du XVIe siècle. Le chanoine Espitalier précise qu’ils avaient ouvert à Fréjus un commerce de mercerie et qu’en 1544 cinq membres de la famille étaient encore employés à cette activité : André, Etienne, Lombard, Thomas et Jacques. Leur condition ne les a pas empêchés d'atteindre en peu de temps aux plus hautes fonctions de la cité.

La famille Camelin est une famille de marchands italiens, au nom francisé, probablement établie à Fréjus à l’aube du XVIe siècle. Le chanoine Espitalier précise qu’ils avaient ouvert à Fréjus un commerce de mercerie et qu’en 1544 cinq membres de la famille étaient encore employés à cette activité : André, Etienne, Lombard, Thomas et Jacques. Leur condition ne les a pas empêchés d'atteindre en peu de temps aux plus hautes fonctions de la cité.

Les deux derniers au moins sont frères puisqu’on voit Thomas remplacer son frère Jacques lors d’un baptême en la cathédrale le 27 août 1547 ; ils épouseront d'ailleurs les deux soeurs : Catherine et Jeannette Borrel.

Thomas exerce à Fréjus la fonction de trésorier, il meurt assez jeune, au début des années 1560, laissant à son épouse, Catherine Borrel, originaire de Draguignan, des enfants en bas âge, notamment Lombard et Etienne.  Ce dernier fera une belle carrière : maître du port, consul, viguier il meurt le 6 septembre 1638. De sa nombreuse descendance seront issus Jacques, son fils, notaire, de qui naîtra Barthélémy, receveur des décimes. Il semble que ce soit de cette branche que proviennent les deux bénéficiers de la

Ce dernier fera une belle carrière : maître du port, consul, viguier il meurt le 6 septembre 1638. De sa nombreuse descendance seront issus Jacques, son fils, notaire, de qui naîtra Barthélémy, receveur des décimes. Il semble que ce soit de cette branche que proviennent les deux bénéficiers de la  cathédrale : Honoré Camelin (cité dans les années 1670/1680) et Marc (ou Marc-Antoine) Camelin (1661-1713).

cathédrale : Honoré Camelin (cité dans les années 1670/1680) et Marc (ou Marc-Antoine) Camelin (1661-1713).

Jacques, frère de Thomas, est fermier des droits du roi à Fréjus en 1553 puis trésorier en 1565, premier consul en 1570, lieutenant du viguier royal à partir du 18 juillet 1574, puis viguier de 1575 à 1588, il meurt le 9 juin 1603. A plusieurs reprises les documents le saluent du qualificatif de « nobilis » et à sa mort, d’ « illustris dominus ». Il avait été marié une première fois puis, devenu veuf épousa en secondes noces, en 1572, Anthonone Mottet, veuve de Marc Gaybier. Du premier lit, il eut au moins trois enfants dont Barthélémy, qui deviendra évêque et Georges († 1626), viguier puis consul, qui donnera naissance à l’évêque Pierre et à Jacques (ca 1586-1672), receveur des décimes puis viguier, qui portera le titre d’écuyer*. Ce Jacques est le père de nombreux enfants dont les chanoines Jean et Joseph, ainsi que Gilles (1614-1660), qui donnera naissance aux chanoines Pierre et Bernard. Françoise de Camelin (1664-1749), la mère des deux chanoines Attanoux est leur nièce.

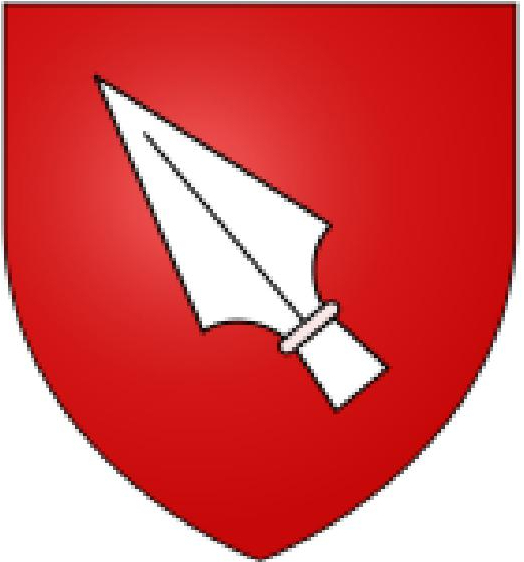

* Avec beaucoup de fantaisie et sans signification particulière, la famille s’écrira indifféremment « Camelin » ou « de Camelin ». Le titre d’écuyer pour Jacques (ca 1586-1672) est la première apparition d’une prétention de noblesse. Son fils Barthélémy (1625- ) fera même l'objet d'une condamnation pour agrégation abusive au second ordre le 14 janvier 1668. Son fils Joseph (1676-1748) mettra fin à ces incertitudes familiales en obtenant finalement des lettres d'anoblissement en 1727, le dossier constitué en vue de cette reconnaissance fait état de l’ancienneté de la famille Camelin à Fréjus et de l’illustration que lui apportèrent les deux évêques Barthélémy et Pierre.

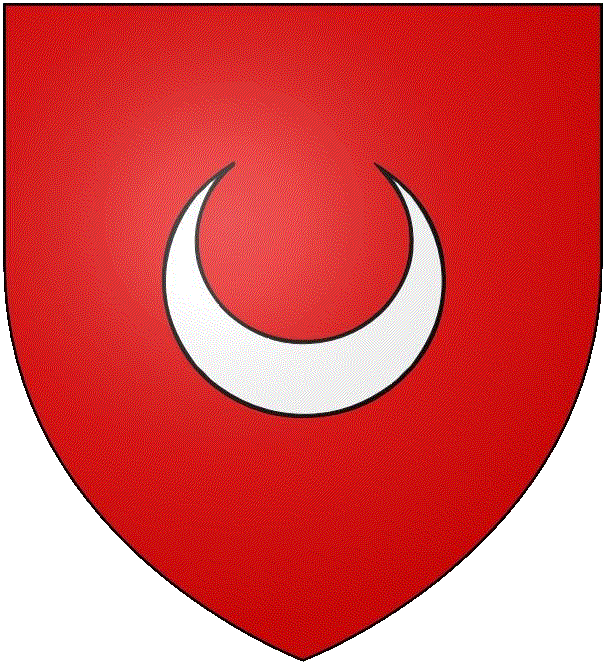

Barthélémy Camelin, chanoine (1577-1605), et évêque (1599-1637) de Fréjus.

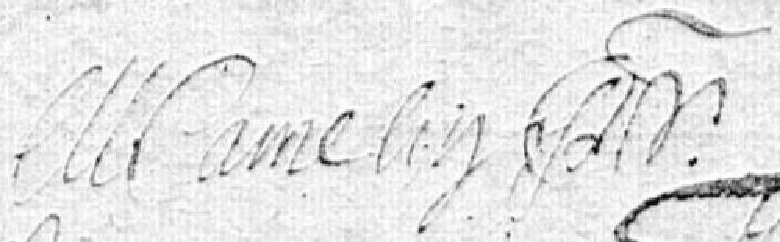

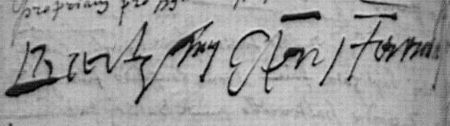

Il nait en 1562, fils de Jacques Camelin, viguier de Fréjus, et de Jeannette Borrel. Il est tonsuré le 10 mars 1569 des mains de Bertrand de Romans, obtient une licence en droit canon et le 24 mai 1577 devient chanoine par la résignation en sa faveur de François de Grasse. Chef de file du parti dissident du chapitre qui demeure à Fréjus durant les troubles civils entre 1591 et 1593, il s’y fait élire vicaire capitulaire en compétition avec le chanoine Hélion Mosson. C'est ainsi qu'il est qualifié de "vicarius generalis, sede vacante" quand il présente au baptême sa nièce et filleule Marguerite Camelin, le 1er janvier 1593. Par l’intermédiaire d’une de ses sœurs, Marguerite, épouse du capitaine Gabriel Planchier qui servait sous les ordres de Crillon, il obtient d’Henri IV sa nomination comme évêque de Fréjus en 1594, contre l’évêque nommé par Rome. Cet évêque, Gérard Bellenger, meurt à Paris le 12 janvier 1596, le Parlement accepte d’enregistrer sa nomination le 24 mars 1597, et Clément VIII la confirme le 1er septembre 1599. Il fait prendre possession par Nicolas Antelmy, bénéficier de la cathédrale, le 14 décembre 1599, reçoit l’ordination sacerdotale et célèbre sa première messe à la cathédrale le 6 janvier 1600, il y est enfin sacré le 30 janvier suivant par Guillaume Le Blanc, évêque de Grasse, assisté de Clément Isnard, évêque de Glandèves et de Gilles de Seytres, évêque de Toulon.

Il nait en 1562, fils de Jacques Camelin, viguier de Fréjus, et de Jeannette Borrel. Il est tonsuré le 10 mars 1569 des mains de Bertrand de Romans, obtient une licence en droit canon et le 24 mai 1577 devient chanoine par la résignation en sa faveur de François de Grasse. Chef de file du parti dissident du chapitre qui demeure à Fréjus durant les troubles civils entre 1591 et 1593, il s’y fait élire vicaire capitulaire en compétition avec le chanoine Hélion Mosson. C'est ainsi qu'il est qualifié de "vicarius generalis, sede vacante" quand il présente au baptême sa nièce et filleule Marguerite Camelin, le 1er janvier 1593. Par l’intermédiaire d’une de ses sœurs, Marguerite, épouse du capitaine Gabriel Planchier qui servait sous les ordres de Crillon, il obtient d’Henri IV sa nomination comme évêque de Fréjus en 1594, contre l’évêque nommé par Rome. Cet évêque, Gérard Bellenger, meurt à Paris le 12 janvier 1596, le Parlement accepte d’enregistrer sa nomination le 24 mars 1597, et Clément VIII la confirme le 1er septembre 1599. Il fait prendre possession par Nicolas Antelmy, bénéficier de la cathédrale, le 14 décembre 1599, reçoit l’ordination sacerdotale et célèbre sa première messe à la cathédrale le 6 janvier 1600, il y est enfin sacré le 30 janvier suivant par Guillaume Le Blanc, évêque de Grasse, assisté de Clément Isnard, évêque de Glandèves et de Gilles de Seytres, évêque de Toulon.  Il résigne la stalle d’archidiacre sur laquelle il avait fait main basse à la mort d’Hélion Mosson le 28 mars 1596, en faveur de son neveu Pierre qu’il ordonne prêtre le 17 décembre 1605. Après un épiscopat fructueux, il meurt à Fréjus le 15 juin 1637, muni des sacrements de l’Eglise, et est inhumé dès le lendemain dans la cathédrale. Son neveu fait sculpter et placer au-dessus de sa tombe son orant.

Il résigne la stalle d’archidiacre sur laquelle il avait fait main basse à la mort d’Hélion Mosson le 28 mars 1596, en faveur de son neveu Pierre qu’il ordonne prêtre le 17 décembre 1605. Après un épiscopat fructueux, il meurt à Fréjus le 15 juin 1637, muni des sacrements de l’Eglise, et est inhumé dès le lendemain dans la cathédrale. Son neveu fait sculpter et placer au-dessus de sa tombe son orant.

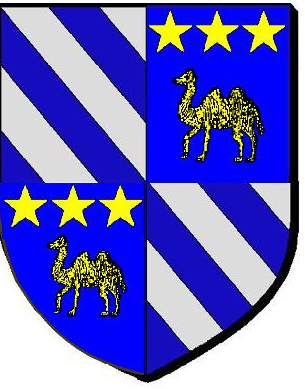

Pierre Camelin, chanoine, puis évêque (1637-1654) de Fréjus.

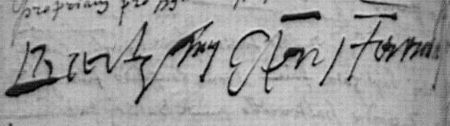

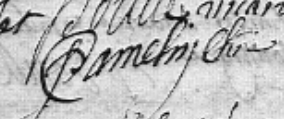

Neveu de Mgr Barthélémy Camelin, Pierre est baptisé à sa naissance dans la cathédrale de Fréjus, le 22 novembre 1579. Son père est Georges Camelin, viguier, et sa mère s’appelle Jeanne Gaybier. De cette famille est issu le chanoine Jean Gaybier, qui occupait jadis une stalle au chapitre, jusqu’à sa mort en octobre 1558, et Bernardin Gaybier, sieur de Callian, qui a épousé celle qui deviendra la marraine de Pierre Camelin : Anne de Veteris, fille d’un conseiller du roi au parlement de Provence. Ce Bernardin Gaybier était fils de Michel Gaybier et de Catherine Bonaud. Quant à cette famille Bonaud, dont vient encore le parrain de Pierre : Pierre Bonaud, avocat au parlement, nous savons qu’elle était également représentée au chapitre par le chanoine Pierre Bonaud, actif dans les années 1550-1560. Le jeu des alliances familiales semble déterminant dans l’ascension des Camelin, et le chapitre représente un enjeu du postionnement social.

Neveu de Mgr Barthélémy Camelin, Pierre est baptisé à sa naissance dans la cathédrale de Fréjus, le 22 novembre 1579. Son père est Georges Camelin, viguier, et sa mère s’appelle Jeanne Gaybier. De cette famille est issu le chanoine Jean Gaybier, qui occupait jadis une stalle au chapitre, jusqu’à sa mort en octobre 1558, et Bernardin Gaybier, sieur de Callian, qui a épousé celle qui deviendra la marraine de Pierre Camelin : Anne de Veteris, fille d’un conseiller du roi au parlement de Provence. Ce Bernardin Gaybier était fils de Michel Gaybier et de Catherine Bonaud. Quant à cette famille Bonaud, dont vient encore le parrain de Pierre : Pierre Bonaud, avocat au parlement, nous savons qu’elle était également représentée au chapitre par le chanoine Pierre Bonaud, actif dans les années 1550-1560. Le jeu des alliances familiales semble déterminant dans l’ascension des Camelin, et le chapitre représente un enjeu du postionnement social.

Pierre est tonsuré le 7 avril 1593, conquiert le doctorat in utroque après des études à Avignon et reçoit l’ordination sacerdotale des mains de son oncle, Barthélémy, le 17 décembre 1605. Il avait déjà obtenu de lui la dignité d’archidiacre avec laquelle il parait au baptême de sa filleule, Camille Bonaud, le 20 février 1600 ; il sera ensuite nommé vicaire général et official. Pierre, qui avait été gratifié la veille du titre d’évêque in partibus de Philadelphie, est sacré dans la cathédrale coadjuteur de Fréjus le 5 décembre 1621, par son oncle qui était assisté d’Octave Isnard, évêque de Glandèves et de Louis Duchaine, évêque d’Argos, coadjuteur de Senez. La mort de Barthélémy, le 12 juin 1637, lui permet de commencer véritablement son ministère épiscopal et de prendre possession le 5 juillet suivant. Il meurt le 4 février 1654 après avoir reçu les sacrements et est inhumé auprès de son oncle, dans la chapelle Notre-Dame du Rosaire, de la cathédrale, devenue le lieu de sépulture de toute la famille.

Jean Camelin, (1616- ), chanoine.

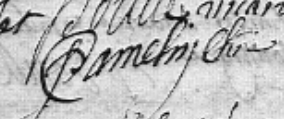

Jean Camelin est le fils de Jacques (ca 1586-1672), receveur des décimes et frère de l’évêque Pierre Camelin, et de sa première épouse, Camille de Nigris, morte le 10 mars 1625. Il est né le 5 février 1616 et baptisé le 9. Est-ce le Jean Camelin qui apparaît déjà avec la qualité de chanoine le 24 août 1626 au mariage de maître Guillaume Dolle, qui est parrain, le 19 décembre de la même année de Gasparde de Caprilis, fille d'Antoine et de Louise Gaibier et le 20 mars 1628, de Jean Peyroncelli puis le 20 janvier 1631, de Jean Francolis ? Il est attesté comme archidiacre le 7 novembre 1639 pour le baptême de Jean Giraud, puis le 8 janvier 1640 lorsqu'il parraine Jean Angles, on le retrouve avec la même qualité jusqu'en 1664 (il est parrain le 26 février), puis de nouveau "messire Jean de Camelin, chanoine en la présente église", est parrain le 25 février 1667. Il est par ailleurs docteur en droit et protonotaire du Saint-Siège.

Joseph Camelin (1621-1667), chanoine

Son frère, Joseph, est né le 31 octobre 1621. Il meurt le 3 mai 1667, muni des sacrements, et est inhumé le lendemain dans le tombeau des chanoines, au chœur de la cathédrale, sous la présidence de Mgr Zongo Ondedei. Il était chanoine au moins depuis octobre 1639, où il est parrain de Joseph Amic ; il l'est encore en février 1640, de Joseph Girard puis l'année suivante de son neveu Joseph, fils de Pierre et de Françoise Bonaud. On le trouve qualifié de « doyen de la cathédrale » dans son acte mortuaire, alors que le prévôt est encore pour de nombreuses années Jean de Coriolis.

Pierre Camelin (1648-1719), chanoine

On l’a qualifié de neveu de Mgr Pierre Camelin, il en est plus exactement le petit-neveu. Fils de Gilles Camelin (1614-1660) et de Gabrielle de Flotte, son acte de baptême, du 7 octobre 1648, porte les noms de ses parrain et marraine : « Révérend Père en Christ Monseigneur Mgr Pierre de Camelin, évêque et seigneur temporel de Fréjus, et Françoise Bonaud, femme de Pierre Camelin, neveu du susdit évêque. », le neveu étant l’époux de la marraine et l’oncle du baptisé… Très jeune, il entre au chapitre puisqu’il est déjà chanoine en 1668, il apparaît encore comme tel au baptême de son filleul Pierre-Jean d’Attanoux le 22 mars 1699. Pierre, désireux d’un idéal supérieur et peut-être pas insensible aux sirènes jansénistes dont la société et le lieu étaient imprégnés, entra à l’Oratoire et se retira à Cotignac sur la fin de ses jours, conservant le prieuré de St-Thomas d'Avaye, à Entrecasteaux et celui de Notre-Dame de Vallauris, à Trans, qu'il avait obtenu en 1667 (il avait été encore prieur prébendé de Comps pour lequel il fut en conflit avec Jean Rabiers en 1683).  Il fit une mort édifiante, nous dit Girardin : « On le trouva mort à Notre-Dame de Grâce de Cotignac, à genoux devant son crucifix, dans sa chambre ; et on vit renouveler dans sa personne, ce que saint Jérôme raconte de la mort de saint Paul premier ermite », ce qui semble difficilement compatible avec l’acte mortuaire qui précise qu’il mourut, « muni des sacrements ». Celui dont notre historien prétend qu’il « mérite par sa vie remplie de piété, d’avoir place parmi les hommes illustres de sa patrie » fut ensuite inhumé dans le caveau des chanoines de la cathédrale le 21 juin 1719.

Il fit une mort édifiante, nous dit Girardin : « On le trouva mort à Notre-Dame de Grâce de Cotignac, à genoux devant son crucifix, dans sa chambre ; et on vit renouveler dans sa personne, ce que saint Jérôme raconte de la mort de saint Paul premier ermite », ce qui semble difficilement compatible avec l’acte mortuaire qui précise qu’il mourut, « muni des sacrements ». Celui dont notre historien prétend qu’il « mérite par sa vie remplie de piété, d’avoir place parmi les hommes illustres de sa patrie » fut ensuite inhumé dans le caveau des chanoines de la cathédrale le 21 juin 1719.

Bernard (ou Bernardin) Camelin (1648-1707), chanoine

Il est indissociable de son frère Pierre, qui précède, puisqu’il en est le jumeau, baptisé le même jour. Son parrain fut Bernard, le frère de l’évêque Pierre. A son tour, il occupe une stalle au chapitre et reçoit probablement de son frère démissionnaire la dignité d’archidiacre, au moins depuis 1668 (il n'a pas vingt ans !), qu’il assumera jusqu’à sa mort. On se souvient que son arrière grand-oncle Barthélémy s’était emparé de cette dignité en 1596 et l’avait ensuite transmise à son grand-oncle Pierre en 1605, avant d’être confiée à son oncle Jean.

Il est indissociable de son frère Pierre, qui précède, puisqu’il en est le jumeau, baptisé le même jour. Son parrain fut Bernard, le frère de l’évêque Pierre. A son tour, il occupe une stalle au chapitre et reçoit probablement de son frère démissionnaire la dignité d’archidiacre, au moins depuis 1668 (il n'a pas vingt ans !), qu’il assumera jusqu’à sa mort. On se souvient que son arrière grand-oncle Barthélémy s’était emparé de cette dignité en 1596 et l’avait ensuite transmise à son grand-oncle Pierre en 1605, avant d’être confiée à son oncle Jean.  Cette succession étonnante n’empêche pas ces hommes de prendre au sérieux leur responsabilité et d’édifier par leur piété. Bernard "de Camelin" est qualifié de vicaire général en 1676, de même pendant la vacance qui suit la mort de Mgr de Clermont-Tonnerre, en 1678 où il est dit "archidiacre, vicaire général et official". Il est toujours vicaire général en 1700. Il rend l’âme le 20 mai 1707 et on l’inhume dans la tombe familiale de la chapelle Notre-Dame du Rosaire.

Cette succession étonnante n’empêche pas ces hommes de prendre au sérieux leur responsabilité et d’édifier par leur piété. Bernard "de Camelin" est qualifié de vicaire général en 1676, de même pendant la vacance qui suit la mort de Mgr de Clermont-Tonnerre, en 1678 où il est dit "archidiacre, vicaire général et official". Il est toujours vicaire général en 1700. Il rend l’âme le 20 mai 1707 et on l’inhume dans la tombe familiale de la chapelle Notre-Dame du Rosaire.

Il est à noter que la famille fournira beaucoup d’autres ecclésiastiques dont certains - excepté le premier - de grande valeur : Dom Ange Camelin, religieux profès de Saint-Honorat considéré dans les années 1650 comme "réfractaire, vagabond et menant une vie scandaleuse", destitué de sa charge d'économe ; Messire Pierre de Camelin, docteur in utriusque juris, mort le 22 juillet 1652 ; autre Pierre de Camelin, du clergé de Fréjus, décédé le 4 février 1654; Jacques Camelin qui fut vicaire de Montauroux, mort à Fréjus le 21 octobre 1659 ; le Révérend Père Etienne Camelin décédé le 20 avril 1668 ; l'abbé Honoré Camelin (1653-1726), fils de Charles et d'Elisabeth Brunel, prieur de Châteaudouble en 1690 ; le jeune abbé Antoine Camelin, mort à 24 ans en 1695 ; le Révérend Père Joseph-Annibal de Camelin, cordelier, élu provincial à l’âge de 38 ans et plusieurs fois reconduit, devenu définiteur général de tout l’ordre de saint François, puis commissaire de la Terre-Sainte dans les années 1730-1770 ; Joseph de Camelin, fils de Gilbert et de Catherine Dhourdet, "provincial" de l'abbaye Saint-Hilaire, au diocèse de Carcassonne au milieu du XVIII°s., etc.

Pour consulter la généalogie complète cliquer ici

de Chapus, docteur en théologie : il porte avec celui de prêtre bénéficier de l’église cathédrale, le titre de seigneur de Saint-Pons qu’il a hérité de Françoise de Gattus (morte en janvier 1642), qui avait épousé en 1581 son grand-père Pierre Bonaud, notaire royal et greffier de Fréjus ; cet Honnoré Bonaud, qualifié encore de "directeur de la dévotion de l'Enfant Jésus", meurt le 28 octobre 1697.

de Chapus, docteur en théologie : il porte avec celui de prêtre bénéficier de l’église cathédrale, le titre de seigneur de Saint-Pons qu’il a hérité de Françoise de Gattus (morte en janvier 1642), qui avait épousé en 1581 son grand-père Pierre Bonaud, notaire royal et greffier de Fréjus ; cet Honnoré Bonaud, qualifié encore de "directeur de la dévotion de l'Enfant Jésus", meurt le 28 octobre 1697. On le voit être parrain d’Honnorade Bonaud, fille de Pierre et de Claire Ricard, le 24 juin 1680, ou de Gabrielle Attanoux, sœur des deux chanoines Attanoux, le 9 novembre 1700. Il assiste au mariage de Jean Villy et d’Angélique Alziary en 1703. Il meurt le 13 janvier 1725 et reçoit sa sépulture dans le chœur de la cathédrale.

On le voit être parrain d’Honnorade Bonaud, fille de Pierre et de Claire Ricard, le 24 juin 1680, ou de Gabrielle Attanoux, sœur des deux chanoines Attanoux, le 9 novembre 1700. Il assiste au mariage de Jean Villy et d’Angélique Alziary en 1703. Il meurt le 13 janvier 1725 et reçoit sa sépulture dans le chœur de la cathédrale.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Joseph Attanoux (1664-1710), avocat à la cour et fils d’avocat, d’une famille implantée sur Roquebrune, épouse à Fréjus le 7 novembre 1689 Françoise d

Joseph Attanoux (1664-1710), avocat à la cour et fils d’avocat, d’une famille implantée sur Roquebrune, épouse à Fréjus le 7 novembre 1689 Françoise d

, avec la prébende de prieur-décimateur de Comps. Il résigne sa stalle alors qu'il est malade et sent sa fin prochaine, le 14 janvier 1777 et meurt quelques mois avant son frère aîné, le 15 avril 1778. Tous les deux sont inhumés au cimetière de la paroisse.

, avec la prébende de prieur-décimateur de Comps. Il résigne sa stalle alors qu'il est malade et sent sa fin prochaine, le 14 janvier 1777 et meurt quelques mois avant son frère aîné, le 15 avril 1778. Tous les deux sont inhumés au cimetière de la paroisse.

cathédrale de Fréjus ». En effet, Antoine Robion est déjà chanoine sacristain de Fréjus, prébendé au lieu du Puget en 1708 quand il obtient une décharge de décimes avec nombres d'autres bénéficiers. Avec ce titre de sacristain, il assiste comme parrain, au baptême de sa nièce, Rossoline-Thérèse de Suffret à Fréjus, le 20 avril 1710. Le 16 octobre 1717 il baptise sa petite-nièce et filleule Marie-Thérèse de Suffret en qualité de « grand vicaire de ce diocèse, chanoine sacristain de cette cathédrale et abbé commendataire de Clausonne ». Il vient d’acquérir en effet ce bénéfice abbatial où il succède à Elzéar de Grimaldi qui avait marié sa nièce avec Charles d’Olivary (le neveu du capiscol), à Fréjus le 12 novembre 1711. Mais il se démettra de ce bénéfice (pas avant le 5 avril 1745 toutefois, date à laquelle il baptise une autre petite-nièce, avec ces titres) au profit d’Etienne de l’Isle, vicaire général de Gap : même si l’abbaye de Clausonne, située au pied de la Montagne d’Aujour, au nord de Sisteron, est depuis longtemps ruinée et désertée, elle représente encore un bénéfice substantiel. Il restera cependant vicaire général de Mgr du Bellay et lorsqu’il meurt à Fréjus le 31 décembre 1748, il est toujours titulaire de la stalle de sacristain de la cathédrale. Il y est enterré le 1er janvier 1749 dans une des tombes des chanoines, située dans le chœur.

cathédrale de Fréjus ». En effet, Antoine Robion est déjà chanoine sacristain de Fréjus, prébendé au lieu du Puget en 1708 quand il obtient une décharge de décimes avec nombres d'autres bénéficiers. Avec ce titre de sacristain, il assiste comme parrain, au baptême de sa nièce, Rossoline-Thérèse de Suffret à Fréjus, le 20 avril 1710. Le 16 octobre 1717 il baptise sa petite-nièce et filleule Marie-Thérèse de Suffret en qualité de « grand vicaire de ce diocèse, chanoine sacristain de cette cathédrale et abbé commendataire de Clausonne ». Il vient d’acquérir en effet ce bénéfice abbatial où il succède à Elzéar de Grimaldi qui avait marié sa nièce avec Charles d’Olivary (le neveu du capiscol), à Fréjus le 12 novembre 1711. Mais il se démettra de ce bénéfice (pas avant le 5 avril 1745 toutefois, date à laquelle il baptise une autre petite-nièce, avec ces titres) au profit d’Etienne de l’Isle, vicaire général de Gap : même si l’abbaye de Clausonne, située au pied de la Montagne d’Aujour, au nord de Sisteron, est depuis longtemps ruinée et désertée, elle représente encore un bénéfice substantiel. Il restera cependant vicaire général de Mgr du Bellay et lorsqu’il meurt à Fréjus le 31 décembre 1748, il est toujours titulaire de la stalle de sacristain de la cathédrale. Il y est enterré le 1er janvier 1749 dans une des tombes des chanoines, située dans le chœur. La sœur aînée d’Antoine Robion, Rosoline, avait épousé à Moustiers, le 19 avril 1703 Louis Suffret, fils de César, « conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel en la marine et amirauté des mers de Levant au siège de la ville de Fréjus » et d’Anne de Villeneuve. De ce couple naîtra le 5 avril 1716 Louis Suffret ; son parrain sera son frère aîné, César-François et sa marraine, sa grand-mère maternelle, Anne de Bertet. A son tour, Louis Suffret deviendra chanoine sacristain de la cathédrale de Fréjus, où il meurt le 22 janvier 1786. (

La sœur aînée d’Antoine Robion, Rosoline, avait épousé à Moustiers, le 19 avril 1703 Louis Suffret, fils de César, « conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel en la marine et amirauté des mers de Levant au siège de la ville de Fréjus » et d’Anne de Villeneuve. De ce couple naîtra le 5 avril 1716 Louis Suffret ; son parrain sera son frère aîné, César-François et sa marraine, sa grand-mère maternelle, Anne de Bertet. A son tour, Louis Suffret deviendra chanoine sacristain de la cathédrale de Fréjus, où il meurt le 22 janvier 1786. (

La famille Camelin est une famille de marchands italiens, au nom francisé, probablement établie à Fréjus à l’aube du XVIe siècle. Le chanoine Espitalier précise qu’ils avaient ouvert à Fréjus un commerce de mercerie et qu’en 1544 cinq membres de la famille étaient encore employés à cette activité : André, Etienne, Lombard, Thomas et Jacques. Leur condition ne les a pas empêchés d'atteindre en peu de temps aux plus hautes fonctions de la cité.

La famille Camelin est une famille de marchands italiens, au nom francisé, probablement établie à Fréjus à l’aube du XVIe siècle. Le chanoine Espitalier précise qu’ils avaient ouvert à Fréjus un commerce de mercerie et qu’en 1544 cinq membres de la famille étaient encore employés à cette activité : André, Etienne, Lombard, Thomas et Jacques. Leur condition ne les a pas empêchés d'atteindre en peu de temps aux plus hautes fonctions de la cité. Ce dernier fera une belle carrière : maître du port, consul, viguier il meurt le 6 septembre 1638. De sa nombreuse descendance seront issus Jacques, son fils, notaire, de qui naîtra Barthélémy, receveur des décimes. Il semble que ce soit de cette branche que proviennent les deux bénéficiers de la

Ce dernier fera une belle carrière : maître du port, consul, viguier il meurt le 6 septembre 1638. De sa nombreuse descendance seront issus Jacques, son fils, notaire, de qui naîtra Barthélémy, receveur des décimes. Il semble que ce soit de cette branche que proviennent les deux bénéficiers de la  cathédrale : Honoré Camelin (cité dans les années 1670/1680) et Marc (ou Marc-Antoine) Camelin (1661-1713).

cathédrale : Honoré Camelin (cité dans les années 1670/1680) et Marc (ou Marc-Antoine) Camelin (1661-1713). Il nait en 1562, fils de Jacques Camelin, viguier de Fréjus, et de Jeannette Borrel. Il est tonsuré le 10 mars 1569 des mains de Bertrand de Romans, obtient une licence en droit canon et le 24 mai 1577 devient chanoine par la résignation en sa faveur de François de Grasse. Chef de file du parti dissident du chapitre qui demeure à Fréjus durant les troubles civils entre 1591 et 1593, il s’y fait élire vicaire capitulaire en compétition avec le chanoine Hélion Mosson. C'est ainsi qu'il est qualifié de "vicarius generalis, sede vacante" quand il présente au baptême sa nièce et filleule Marguerite Camelin, le 1er janvier 1593. Par l’intermédiaire d’une de ses sœurs, Marguerite, épouse du capitaine Gabriel Planchier qui servait sous les ordres de Crillon, il obtient d’Henri IV sa nomination comme évêque de Fréjus en 1594, contre l’évêque nommé par Rome. Cet évêque, Gérard Bellenger, meurt à Paris le 12 janvier 1596, le Parlement accepte d’enregistrer sa nomination le 24 mars 1597, et Clément VIII la confirme le 1er septembre 1599. Il fait prendre possession par Nicolas Antelmy, bénéficier de la cathédrale, le 14 décembre 1599, reçoit l’ordination sacerdotale et célèbre sa première messe à la cathédrale le 6 janvier 1600, il y est enfin sacré le 30 janvier suivant par Guillaume Le Blanc, évêque de Grasse, assisté de Clément Isnard, évêque de Glandèves et de Gilles de Seytres, évêque de Toulon.

Il nait en 1562, fils de Jacques Camelin, viguier de Fréjus, et de Jeannette Borrel. Il est tonsuré le 10 mars 1569 des mains de Bertrand de Romans, obtient une licence en droit canon et le 24 mai 1577 devient chanoine par la résignation en sa faveur de François de Grasse. Chef de file du parti dissident du chapitre qui demeure à Fréjus durant les troubles civils entre 1591 et 1593, il s’y fait élire vicaire capitulaire en compétition avec le chanoine Hélion Mosson. C'est ainsi qu'il est qualifié de "vicarius generalis, sede vacante" quand il présente au baptême sa nièce et filleule Marguerite Camelin, le 1er janvier 1593. Par l’intermédiaire d’une de ses sœurs, Marguerite, épouse du capitaine Gabriel Planchier qui servait sous les ordres de Crillon, il obtient d’Henri IV sa nomination comme évêque de Fréjus en 1594, contre l’évêque nommé par Rome. Cet évêque, Gérard Bellenger, meurt à Paris le 12 janvier 1596, le Parlement accepte d’enregistrer sa nomination le 24 mars 1597, et Clément VIII la confirme le 1er septembre 1599. Il fait prendre possession par Nicolas Antelmy, bénéficier de la cathédrale, le 14 décembre 1599, reçoit l’ordination sacerdotale et célèbre sa première messe à la cathédrale le 6 janvier 1600, il y est enfin sacré le 30 janvier suivant par Guillaume Le Blanc, évêque de Grasse, assisté de Clément Isnard, évêque de Glandèves et de Gilles de Seytres, évêque de Toulon.  Il résigne la stalle d’archidiacre sur laquelle il avait fait main basse à la mort d’Hélion Mosson le 28 mars 1596, en faveur de son neveu Pierre qu’il ordonne prêtre le 17 décembre 1605. Après un épiscopat fructueux, il meurt à Fréjus le 15 juin 1637, muni des sacrements de l’Eglise, et est inhumé dès le lendemain dans la cathédrale. Son neveu fait sculpter et placer au-dessus de sa tombe son orant.

Il résigne la stalle d’archidiacre sur laquelle il avait fait main basse à la mort d’Hélion Mosson le 28 mars 1596, en faveur de son neveu Pierre qu’il ordonne prêtre le 17 décembre 1605. Après un épiscopat fructueux, il meurt à Fréjus le 15 juin 1637, muni des sacrements de l’Eglise, et est inhumé dès le lendemain dans la cathédrale. Son neveu fait sculpter et placer au-dessus de sa tombe son orant. Neveu de Mgr Barthélémy Camelin, Pierre est baptisé à sa naissance dans la cathédrale de Fréjus, le 22 novembre 1579. Son père est Georges Camelin, viguier, et sa mère s’appelle Jeanne Gaybier. De cette famille est issu le chanoine Jean Gaybier, qui occupait jadis une stalle au chapitre, jusqu’à sa mort en octobre 1558, et Bernardin Gaybier, sieur de Callian, qui a épousé celle qui deviendra la marraine de Pierre Camelin : Anne de Veteris, fille d’un conseiller du roi au parlement de Provence. Ce Bernardin Gaybier était fils de Michel Gaybier et de Catherine Bonaud. Quant à cette famille Bonaud, dont vient encore le parrain de Pierre : Pierre Bonaud, avocat au parlement, nous savons qu’elle était également représentée au chapitre par le chanoine Pierre Bonaud, actif dans les années 1550-1560. Le jeu des alliances familiales semble déterminant dans l’ascension des Camelin, et le chapitre représente un enjeu du postionnement social.

Neveu de Mgr Barthélémy Camelin, Pierre est baptisé à sa naissance dans la cathédrale de Fréjus, le 22 novembre 1579. Son père est Georges Camelin, viguier, et sa mère s’appelle Jeanne Gaybier. De cette famille est issu le chanoine Jean Gaybier, qui occupait jadis une stalle au chapitre, jusqu’à sa mort en octobre 1558, et Bernardin Gaybier, sieur de Callian, qui a épousé celle qui deviendra la marraine de Pierre Camelin : Anne de Veteris, fille d’un conseiller du roi au parlement de Provence. Ce Bernardin Gaybier était fils de Michel Gaybier et de Catherine Bonaud. Quant à cette famille Bonaud, dont vient encore le parrain de Pierre : Pierre Bonaud, avocat au parlement, nous savons qu’elle était également représentée au chapitre par le chanoine Pierre Bonaud, actif dans les années 1550-1560. Le jeu des alliances familiales semble déterminant dans l’ascension des Camelin, et le chapitre représente un enjeu du postionnement social. Il fit une mort édifiante, nous dit Girardin : « On le trouva mort à Notre-Dame de Grâce de Cotignac, à genoux devant son crucifix, dans sa chambre ; et on vit renouveler dans sa personne, ce que saint Jérôme raconte de la mort de saint Paul premier ermite », ce qui semble difficilement compatible avec l’acte mortuaire qui précise qu’il mourut, « muni des sacrements ». Celui dont notre historien prétend qu’il « mérite par sa vie remplie de piété, d’avoir place parmi les hommes illustres de sa patrie » fut ensuite inhumé dans le caveau des chanoines de la cathédrale le 21 juin 1719.

Il fit une mort édifiante, nous dit Girardin : « On le trouva mort à Notre-Dame de Grâce de Cotignac, à genoux devant son crucifix, dans sa chambre ; et on vit renouveler dans sa personne, ce que saint Jérôme raconte de la mort de saint Paul premier ermite », ce qui semble difficilement compatible avec l’acte mortuaire qui précise qu’il mourut, « muni des sacrements ». Celui dont notre historien prétend qu’il « mérite par sa vie remplie de piété, d’avoir place parmi les hommes illustres de sa patrie » fut ensuite inhumé dans le caveau des chanoines de la cathédrale le 21 juin 1719. Il est indissociable de son frère Pierre, qui précède, puisqu’il en est le jumeau, baptisé le même jour. Son parrain fut Bernard, le frère de l’évêque Pierre. A son tour, il occupe une stalle au chapitre et reçoit probablement de son frère démissionnaire la dignité d’archidiacre, au moins depuis 1668 (il n'a pas vingt ans !), qu’il assumera jusqu’à sa mort. On se souvient que son arrière grand-oncle Barthélémy s’était emparé de cette dignité en 1596 et l’avait ensuite transmise à son grand-oncle Pierre en 1605, avant d’être confiée à son oncle Jean.

Il est indissociable de son frère Pierre, qui précède, puisqu’il en est le jumeau, baptisé le même jour. Son parrain fut Bernard, le frère de l’évêque Pierre. A son tour, il occupe une stalle au chapitre et reçoit probablement de son frère démissionnaire la dignité d’archidiacre, au moins depuis 1668 (il n'a pas vingt ans !), qu’il assumera jusqu’à sa mort. On se souvient que son arrière grand-oncle Barthélémy s’était emparé de cette dignité en 1596 et l’avait ensuite transmise à son grand-oncle Pierre en 1605, avant d’être confiée à son oncle Jean.