Famille de Bausset

La famille de Bausset était établie près d'Aubagne depuis le XIV° siècle. Guillaume Bausset et Nicole Montolieu eurent Jean qui épousa en 1390 Elipse de Cépède, qui furent les parents d’un autre Jean, marié en 1429 à Dulcete de Boniface. Ces derniers donnèrent naissance à André qui eut de son épouse Douce Cabre, François, capitaine de la Galère Royale, époux d’Elisabeth de Guiran. François fut, vers 1500, le père de Pierre, lui-même père de Messire Barthélémy, qui suit.

La famille de Bausset était établie près d'Aubagne depuis le XIV° siècle. Guillaume Bausset et Nicole Montolieu eurent Jean qui épousa en 1390 Elipse de Cépède, qui furent les parents d’un autre Jean, marié en 1429 à Dulcete de Boniface. Ces derniers donnèrent naissance à André qui eut de son épouse Douce Cabre, François, capitaine de la Galère Royale, époux d’Elisabeth de Guiran. François fut, vers 1500, le père de Pierre, lui-même père de Messire Barthélémy, qui suit.

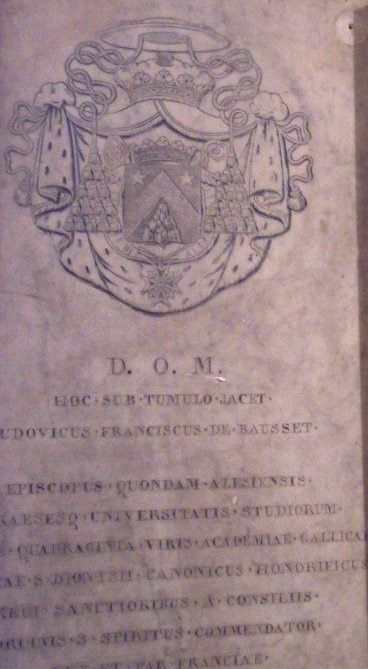

Son blason se lit ainsi : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles à six rais du même, et en pointe d'une montagne d'argent.

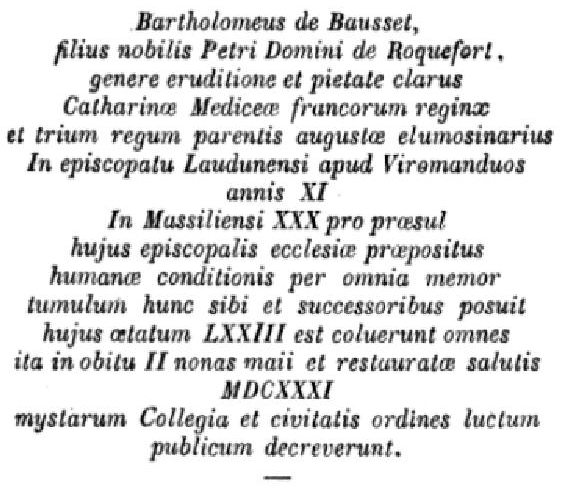

Barthélémy de Bausset (ou Baucet), né vers 1547/48, est fils de Pierre de Bausset qui avait acquis la seigneurie de Roquefort, et d’Antoinette de Gilles. Barthélémy a plusieurs frères dont François, écuyer qui commanda le régiment de Provence à la bataille de Jarnac contre les Huguenots, le 13 mars 1569, où il fut blessé, et Nicolas, écuyer, valet de chambre du roi, gouverneur du château d’If, qui sera l’ancêtre du dernier évêque de Fréjus d’Ancien Régime. Barthélémy obtient le baccalauréat en droit (« in decretis ») et se voit pourvu de plusieurs bénéfices au diocèse de Fréjus : le prieuré de Saint-Nicolas d'Esclapon (1564) ou celui de Saint-André de Comps, un canonicat à Barjols et un canonicat dans l’église de Fréjus. Le 10 février 1570 il devient prévôt du chapitre cathédral de Marseille. Il assiste le 22 janvier 1591 aux Etats généraux de Provence convoqués à Aix ; on le voit encore remplir les fonctions de vicaire général et d’official pour le diocèse de Marseille au moins entre 1600 et 1618. Le 26 août 1620, c'est encore lui qui signe, au nom du chapitre de Marseille, la cession de l'église Sainte-Marthe aux Oratoriens qui venaient de s'établir dans la cité phocéenne. Sentant sa fin prochaine, le prévôt de Bausset résigne son bénéfice de recteur de la chapelle Sainte-Catherine, d'Aubagne à son frère Laurent et meurt quelques jours plus tard à Marseille, le jeudi 6 mai 1621, puis est inhumé à la Major, dans la chapelle Saint-Pierre affectée à la sépulture de la famille. A côté du monument funéraire de son frère Nicolas décédé en 1596, on pouvait lire cette inscription, telle qu'elle est reportée dans la monographie de Casimir Bousquet consacrée à la cathédrale, et publiée en 1857 :

Selon cette épitaphe, Barthélémy, "illustre par la naissance, la science et la piété", aurait donc été dans un premier temps aumônier de Catherine de Médicis, rattaché au diocèse de Laon pendant onze ans, puis serait revenu à Marseille comme prévôt et vicaire général pendant trente ans, où il fit ériger ce tombeau pour lui et ses successeurs avant de mourir le 6 mai, non pas de l'année 1631 (probable erreur de transcription) mais bien 1621, à l'âge de 73 ans (d'autres sources disent 74 ans).

Laurent de Bausset, frère du précédent, lui succède directement à la prévôté de Marseille, qu’il occupera de 1621 à 1629. A leur suite viendront Pierre de Bausset (1629 à 1678) et Philippe de Bausset (de 1678 à 1691), tous deux petit-fils de François de Bausset (cf supra), ce qui garantira à la famille la tutelle du chapitre de Marseille sur plus de 120 ans… Laurent possède aussi un canonicat à Barjols avant d’obtenir du pape une stalle de Fréjus le 18 mars 1567 : il s'agit de celle de feu Messire Boniface Pignoli dont la possession lui est reconnue définitivement le 2 mai 1569 contre son compétiteur, un clerc d'Angoulême du nom de François de La Valade pourtant mis en possession de ladite stalle, sur nomination royale l'année précédente. Laurent de Bausset meurt à Marseille le mardi 20 novembre 1629, après avoir, comme son frère, résigné le rectorat de Sainte-Catherine le 30 septembre 1629 à Philippe de Bausset.

Louis-François de Bausset-Roquefort. Il est issu de la branche née de Nicolas, seigneur de Roquefort, gouverneur du château d’If (cf supra) : de sa seconde épouse, Jeanne Dasbaud, nait Claude-Antoine qui épouse en 1583 Louise de Pi scatoris, parents de Pierre, marié à Lazarine de Salvetti ; ces derniers donneront naissance à Jean-Baptiste marié en 1653 à Crétienne de Cipières qui auront Joseph-Charles époux en 1688 de Marguerite de Cabre de Thomassin ; de cette union naîtront Michel-Jean-Baptiste (1696-1772) dont la femme, Marie-Thérèse de Gantel-Guitton de Mazargues, engendrera Emmanuel-François, le futur évêque de Fréjus, Joseph-Bruno (1702-1771) qui deviendra évêque de Béziers et Pierre (1703-1775), le père de notre chanoine. Il naît le 14 décembre 1748 à Pondichéry (Inde) où son père avait épousé le 29 décembre 1740 Marie Léridé. Venu très jeune en France, il étudie au collège de la Flèche, puis entre au séminaire Saint-Sulpice de Paris où il obtient la licence en théologie. Son oncle, Emmanuel-François, évêque de Fréjus depuis 1766, lui donna en 1769 une stalle dans son chapitre, qui lui fut contestée. En 1770 il est député à l’assemblée du clergé, ordonné prêtre en 1773, fait Grand vicaire de Mgr de Boisgelin, archevêque d’Aix en 1775, puis en 1778, grand vicaire du diocèse de Digne dont il est élu adm

scatoris, parents de Pierre, marié à Lazarine de Salvetti ; ces derniers donneront naissance à Jean-Baptiste marié en 1653 à Crétienne de Cipières qui auront Joseph-Charles époux en 1688 de Marguerite de Cabre de Thomassin ; de cette union naîtront Michel-Jean-Baptiste (1696-1772) dont la femme, Marie-Thérèse de Gantel-Guitton de Mazargues, engendrera Emmanuel-François, le futur évêque de Fréjus, Joseph-Bruno (1702-1771) qui deviendra évêque de Béziers et Pierre (1703-1775), le père de notre chanoine. Il naît le 14 décembre 1748 à Pondichéry (Inde) où son père avait épousé le 29 décembre 1740 Marie Léridé. Venu très jeune en France, il étudie au collège de la Flèche, puis entre au séminaire Saint-Sulpice de Paris où il obtient la licence en théologie. Son oncle, Emmanuel-François, évêque de Fréjus depuis 1766, lui donna en 1769 une stalle dans son chapitre, qui lui fut contestée. En 1770 il est député à l’assemblée du clergé, ordonné prêtre en 1773, fait Grand vicaire de Mgr de Boisgelin, archevêque d’Aix en 1775, puis en 1778, grand vicaire du diocèse de Digne dont il est élu adm inistrateur.

inistrateur.

Nommé évêque d’Alais en 1784, Mgr de Bausset-Roquefort est sacré à Issy par Mgr de Boisgelin. Il s’élève contre la Constitution civile du clergé et doit émigrer un temps en Suisse avant de revenir à Paris en 1792 où il est incarcéré durant la Terreur avant d'être libéré par la chute de Robespierre. Il remet sa démission au pape le 22 septembre 1801. Retiré, l'ancien évêque s’adonne à la littérature. Le 21 mars 1806 il est agrégé au chapitre de Saint-Denis. Baron d’Empire, il est membre du Conseil de l’Université en 1810, puis, un temps, Président du conseil royal de l’instruction publique en 1815. Il est fait pair de France en 1815, commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit et entre à l’Académie française en 1816. Pie VII le crée cardinal-prêtre le 28 juillet 1817, mais il ne recevra jamais ni le chapeau ni le titre. Il ne participe pas au conclave de 1823. Il devient ministre d’Etat, en 1821. Il meurt à Paris le 21 juin 1824. Il est exposé puis inhumé dans l’église Saint-Joseph des Carmes, à Paris.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

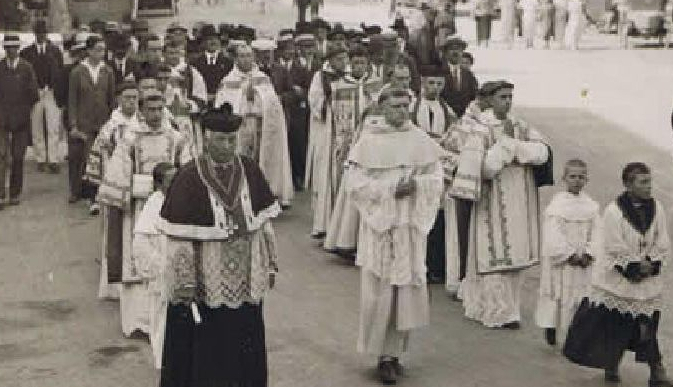

novembre 1851, huitième enfant au foyer de Bernard-Justin Valatx, agriculteur, et de Marie-Rose-Emilie Batigne. Il entre chez les Dominicains et reçoit le sous-diaconat à Fréjus en 1873 et le sacerdoce à Saint-Maximin le 25 juillet 1875, des mains de Mgr O'Caroll, dominicain, coadjuteur de Port-d'Espagne. Bien qu'assigné au couvent de Marseille en 1883, le Père Valatx fit fonction de vicaire à Saint-Maximin pendant la Grande Guerre. Au terme, son âme d’apôtre lui valut d’en être choisi naturellement comme curé-doyen, le 1er novembre 1919 ; depuis le Révolution, la charge de la paroisse avait été confiée aux prêtres séculiers, c'était donc la première fois depuis plus d'un siècle qu'elle revenait aux religieux qui faisaient en même temps leur retour au couvent à la faveur de la pacification qui suivit la guerre, faisant oublier l'expulsion d'avril 1903. Le Père Vincent (son nom de religieux) Valatx donnait l’impression d’un calme inébranlable et d’une piété à toute épreuve. Il accueillit deux communautés de religieuses dominicaines de Monteils, les unes comme infirmières à l'hospice, les autres à la direction de l'école libre paroissiale où elles restèrent jusqu'en 1970. En 1927, il publia un ouvrage intitulé La basilique de Saint-Maximin-La Sainte-Baume (imprimerie Ste Jeanne d’Arc, Toulon). Le curé-doyen, devenu chanoine honoraire le 9 mars 1924, mourut, entouré de la reconnaissance de tous, le 19 juillet 1934, à la veille des festivités de sainte Marie-Madeleine. Ayant tenu à recevoir les derniers sacrements des mains de ses vicaires entourés des enfants de choeur de la paroisse, il fut ensuite exposé dans la basilique en habit dominicain où ses paroissiens, qui l'avaient toujours connu en soutane, eurent de la peine à le reconnaître.

novembre 1851, huitième enfant au foyer de Bernard-Justin Valatx, agriculteur, et de Marie-Rose-Emilie Batigne. Il entre chez les Dominicains et reçoit le sous-diaconat à Fréjus en 1873 et le sacerdoce à Saint-Maximin le 25 juillet 1875, des mains de Mgr O'Caroll, dominicain, coadjuteur de Port-d'Espagne. Bien qu'assigné au couvent de Marseille en 1883, le Père Valatx fit fonction de vicaire à Saint-Maximin pendant la Grande Guerre. Au terme, son âme d’apôtre lui valut d’en être choisi naturellement comme curé-doyen, le 1er novembre 1919 ; depuis le Révolution, la charge de la paroisse avait été confiée aux prêtres séculiers, c'était donc la première fois depuis plus d'un siècle qu'elle revenait aux religieux qui faisaient en même temps leur retour au couvent à la faveur de la pacification qui suivit la guerre, faisant oublier l'expulsion d'avril 1903. Le Père Vincent (son nom de religieux) Valatx donnait l’impression d’un calme inébranlable et d’une piété à toute épreuve. Il accueillit deux communautés de religieuses dominicaines de Monteils, les unes comme infirmières à l'hospice, les autres à la direction de l'école libre paroissiale où elles restèrent jusqu'en 1970. En 1927, il publia un ouvrage intitulé La basilique de Saint-Maximin-La Sainte-Baume (imprimerie Ste Jeanne d’Arc, Toulon). Le curé-doyen, devenu chanoine honoraire le 9 mars 1924, mourut, entouré de la reconnaissance de tous, le 19 juillet 1934, à la veille des festivités de sainte Marie-Madeleine. Ayant tenu à recevoir les derniers sacrements des mains de ses vicaires entourés des enfants de choeur de la paroisse, il fut ensuite exposé dans la basilique en habit dominicain où ses paroissiens, qui l'avaient toujours connu en soutane, eurent de la peine à le reconnaître. çu docteur en théologie il est nommé professeur au séminaire de Fréjus et en devient le quatrième supérieur (les trois premiers furent les abbés Jean-Baptiste Robert de 1677 à 1687, Joseph Vairac de 1687 à 1712 et Louis Bouiregan de 1712 à 1725). François Brunel devient chanoine à son tour. Il l’est au moins depuis 1723. Le chanoine Brunel célèbre le 17 janvier 1724 le mariage d’Etienne Maille, avocat en la Cour et de Claire de Brunel, fille d’Antoine et de Dorothée de Perrot de Bourigaille. Il meurt à Fréjus le 2 janvier 1738 et il est inhumé dans une des tombes canoniales de la cathédrale.

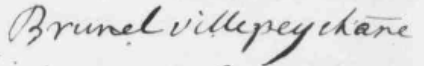

çu docteur en théologie il est nommé professeur au séminaire de Fréjus et en devient le quatrième supérieur (les trois premiers furent les abbés Jean-Baptiste Robert de 1677 à 1687, Joseph Vairac de 1687 à 1712 et Louis Bouiregan de 1712 à 1725). François Brunel devient chanoine à son tour. Il l’est au moins depuis 1723. Le chanoine Brunel célèbre le 17 janvier 1724 le mariage d’Etienne Maille, avocat en la Cour et de Claire de Brunel, fille d’Antoine et de Dorothée de Perrot de Bourigaille. Il meurt à Fréjus le 2 janvier 1738 et il est inhumé dans une des tombes canoniales de la cathédrale. Il en est déjà chanoine quand il célèbre, le 30 avril 1739 le baptême d'Etienne de Camelin du Revest, fils de Marius et de Marie-Anne de Brunel, il est en outre qualifié alors de "grand vicaire du diocèse", pendant la vacance qui a suivi le décès de Mgr de Castellane. Le 3 mars 1749, il marie Thérèse, fille de son défunt frère aîné, Marc-Antoine de Brunel, seigneur de Villepey, avec Claude-François Hermier de La Chaussée. Il meurt à Fréjus le 6 février 1753, après avoir reçu l’extrême-onction, et est inhumé le lendemain dans une des tombes des chanoines, dans le chœur de la cathédrale, « du côté droit en entrant ».

Il en est déjà chanoine quand il célèbre, le 30 avril 1739 le baptême d'Etienne de Camelin du Revest, fils de Marius et de Marie-Anne de Brunel, il est en outre qualifié alors de "grand vicaire du diocèse", pendant la vacance qui a suivi le décès de Mgr de Castellane. Le 3 mars 1749, il marie Thérèse, fille de son défunt frère aîné, Marc-Antoine de Brunel, seigneur de Villepey, avec Claude-François Hermier de La Chaussée. Il meurt à Fréjus le 6 février 1753, après avoir reçu l’extrême-onction, et est inhumé le lendemain dans une des tombes des chanoines, dans le chœur de la cathédrale, « du côté droit en entrant ».