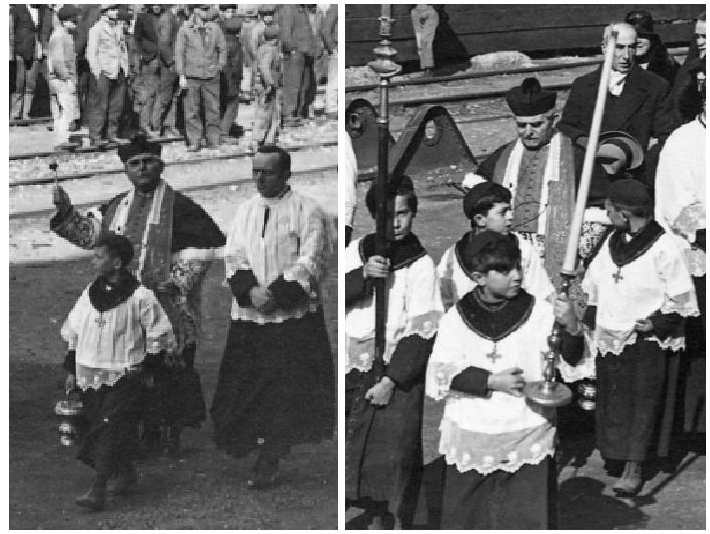

Nicolas-Louis-Marie Hugues (1862-1935)

Nicolas-Louis-Marie Hugues naît à La Seyne, le 7 décembre 1862. Il arrive très tôt avec ses parents, Antoine Hugues, tailleur de pierres, et Marie-Marcelline-Antoinette Martinenq, à Ollioules où un vicaire de la paroisse sait discerner et accompagner le désir que le jeune enfant a déjà ressenti d’être prêtre. Il entre au Petit Séminaire de Brignoles. Enjoué, bon élève, d’une piété exemplaire, il y est choisi par ses condisciples comme dignitaire de la Congrégation de la Ste Vierge. A l’issue du Grand Séminaire, il fut ordonné diacre et durant les deux années qui devaient le mener à la prêtrise, il fut chargé d’enseigner au Petit Séminaire. Il y resta dix ans. Alors, on le nomma vicaire à La Seyne. Il s’y révéla un remarquable directeur d’âmes. En 1907, on l’appela à Ste-Marie, à Toulon où, là encore, il se voua à l’accompagnement spirituel avec compétence. Aux premiers mois de la guerre, on le transféra à Vidauban, puis, douze ans après y être arrivé comme vicaire, il retrouva La Seyne comme curé-doyen. Il sut y maintenir et amplifier les initiatives pastorales de son prédécesseur malgré la différence de tempérament. Il se donna et s’épuisa dans ce ministère à tel point qu’il mourut subitement d’un arrêt cardiaque le 3 octobre 1935, à 72 ans. Il avait été fait chanoine honoraire en 1927.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.