Guigues Matharon

La famille Matharon (Matheron, Mataron) se réclamait d’ancienne chevalerie, attestée à Avignon depuis le XIIème siècle. Sans qu’on puisse en suivre l’évolution, et pour cause, elle aurait essaimé à Digne puis à Aix. Guigues Matharon, cité comme chanoine de Fréjus en 1477 est qualifié d’aixois et donc lié à la branche illustrée par le notaire Michel Matharon (1410-1468) devenu secrétaire rational et archivaire à la cour des Comptes de Provence et auquel le roi René qui se dit son ami attribue la seigneurie de Peynier en 1463. De son mariage avec Anne de Boutaric, Michel Matharon aura plusieurs enfants dont le célèbre Jean Matharon (ca 1440-1495) que le roi René appellera son bon compère et qui fut reconnu comme un des plus grands hommes d’état de son siècle.

Guigues, possible fils de Michel, avait été reçu maître ès arts et possédait une licence en droit canon. Promu protonotaire apostolique, il était encore prieur de Saint-Sauveur de Mimet depuis 1476. A la suite de Guillaume d'Ortigue, il fut encore prévôt de la cathédrale d'Apt (jusqu'à ce qu'il s'en déssaisisse en 1518 au profit de son neveu Augier), et grand vicaire de Jean Lebigre, évêque de Toulon, (cité en 1489 et 1494) : c'est lui qui administrait le diocèse en son absence.

En octobre 1477 Guigues est témoin avec deux autres membres du chapitre de Fréjus de l’acte par lequel l’évêque Urbain Fieschi lève les censures dont il avait frappé le clergé et particulièrement les chanoines, c’est Jean Matharon que le roi René envoie l’année suivante à Fréjus pour y rétablir ses armes effacées des lieux publics par ordre de l’évêque, et saisir le temporel de l’évêché. Il est à noter que ce Jean Matharon avait épousé Louise d’Ortigue dont le frère, Jean (1429-1482) avait lui-même été chanoine de Fréjus jusqu’à son élévation au siège épiscopal d’Apt en 1467 (même s’il obtint alors de garder sa stalle au chapitre d’Aix).  Si ce n’est pas de Jean d’Ortigue que Guigues Matharon avait obtenu son canonicat, il le devait peut-être directement à Jean Matharon qui pouvait être son frère ou du moins un proche parent et dont la brillante carrière auprès du roi René puis de ses successeurs lui avait octroyé bien des pouvoirs : c’est ainsi que Jean Matharon s’était vu conférer par Sixte IV en 1474 le privilège de créer même des notaires apostoliques. Jean Matharon, sieur de Salignac, Peynier et Entrepierres, dont le buste mérita de figurer sur le piédestal de la statue du comte en haut du cours Mirabeau d’Aix-en-Provence, fut chambellan du roi René et maître des requêtes en 1468, maître rational en 1470, ambassadeur auprès du duc de Milan, du pape Sixte IV et de Florence, juge et conservateur des monnaies de Provence. Après sa disgrâce au temps de Louis XI dont il avait pris le parti opposé, il retrouvera auprès d’Anne de Beaujeu et de Charles VIII des postes de confiance : conseiller d’Etat, grand président de la chambre des comptes de Provence et Cour des Aides en 1489 ; redevenu ambassadeur à Rome en 1494, il y mourut l’année suivante, empoisonné, dit-on, par les Florentins qui le redoutaient, et inhumé à l’église romaine de la Minerve. De son fils, René qui tiendra son prénom de son royal parrain descend l’évêque de Sisteron (1648-1666) Antoine d’Arbaud de Matheron.

Si ce n’est pas de Jean d’Ortigue que Guigues Matharon avait obtenu son canonicat, il le devait peut-être directement à Jean Matharon qui pouvait être son frère ou du moins un proche parent et dont la brillante carrière auprès du roi René puis de ses successeurs lui avait octroyé bien des pouvoirs : c’est ainsi que Jean Matharon s’était vu conférer par Sixte IV en 1474 le privilège de créer même des notaires apostoliques. Jean Matharon, sieur de Salignac, Peynier et Entrepierres, dont le buste mérita de figurer sur le piédestal de la statue du comte en haut du cours Mirabeau d’Aix-en-Provence, fut chambellan du roi René et maître des requêtes en 1468, maître rational en 1470, ambassadeur auprès du duc de Milan, du pape Sixte IV et de Florence, juge et conservateur des monnaies de Provence. Après sa disgrâce au temps de Louis XI dont il avait pris le parti opposé, il retrouvera auprès d’Anne de Beaujeu et de Charles VIII des postes de confiance : conseiller d’Etat, grand président de la chambre des comptes de Provence et Cour des Aides en 1489 ; redevenu ambassadeur à Rome en 1494, il y mourut l’année suivante, empoisonné, dit-on, par les Florentins qui le redoutaient, et inhumé à l’église romaine de la Minerve. De son fils, René qui tiendra son prénom de son royal parrain descend l’évêque de Sisteron (1648-1666) Antoine d’Arbaud de Matheron.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Mais, en précisant que son « frère Claude, seigneur de Verdailles » avait reçu du roi René l’administration de la mense épiscopale après la nomination d’Urbain Fieschi, le chanoine Espitalier introduit un doute sur la famille de notre chanoine, qui ne compte a priori ni de Claude, ni de seigneur de Verdailles ; y aurait-il une confusion avec une autre famille Rodulf : l’Etat de Provence évoque un Claude Dubreuil, seigneur de Verdaches, au début du XVème siècle dont une descendante épouse Louis de Rodulf, seigneur de Verdaches. A l’époque des faits, c’est encore un Elzéar de Rodulf, syndic d’Aix, qui possède le titre.

Mais, en précisant que son « frère Claude, seigneur de Verdailles » avait reçu du roi René l’administration de la mense épiscopale après la nomination d’Urbain Fieschi, le chanoine Espitalier introduit un doute sur la famille de notre chanoine, qui ne compte a priori ni de Claude, ni de seigneur de Verdailles ; y aurait-il une confusion avec une autre famille Rodulf : l’Etat de Provence évoque un Claude Dubreuil, seigneur de Verdaches, au début du XVème siècle dont une descendante épouse Louis de Rodulf, seigneur de Verdaches. A l’époque des faits, c’est encore un Elzéar de Rodulf, syndic d’Aix, qui possède le titre. Romée de Villeneuve (1180-1251)

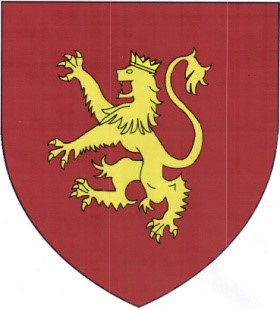

Romée de Villeneuve (1180-1251) Romée de Villeneuve, né vers 1180, mènera comme tant d’autres après lui une double carrière ecclésiastique et civile dans le comté de Provence. La singularité de son parcours tient à ce que, devenu chef de famille à la suite du décès de frères aînés morts sans postérité, il abandonnera bientôt l’une pour se consacrer à la seconde.

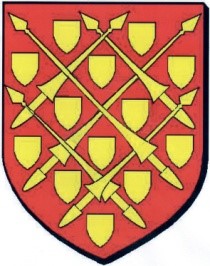

Romée de Villeneuve, né vers 1180, mènera comme tant d’autres après lui une double carrière ecclésiastique et civile dans le comté de Provence. La singularité de son parcours tient à ce que, devenu chef de famille à la suite du décès de frères aînés morts sans postérité, il abandonnera bientôt l’une pour se consacrer à la seconde. Hélie de Salignac est issu d’une vieille famille du Périgord : il est le fils de Manfroy, seigneur de Salignac et de Saint-Geniez, et d’Hélis d’Estaing. Le fameux archevêque de Cambrai, François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715) descend en ligne directe de Jean, frère aîné d’Hélie, à la huitième génération. Hélie nait vers 1320. Diacre, il est pourvu de la stalle de capiscol ou préchantre de Fréjus qui ne fut pour lui probablement qu’un bénéfice parmi d’autres, les chanoines ayant été en plus dépossédés du droit d’élire leur évêque. A cette époque la Guyenne qui fournit les papes et les évêques garnit encore les chapitres… Innocent VI le nomme évêque de Sarlat le 10 mai 1359, puis le transfère sur le siège archiépiscopal de Bordeaux le 24 septembre 1361, faisant de lui le huitième successeur sur ce siège de Bertrand de Got (devenu le pape Clément V) qui avait lui-même succédé à un Salignac. Il y fit son entrée le 23 novembre 1362. L’archevêque est un des exécuteurs testamentaires du tout-puissant cardinal de Périgord, Hélie de Talleyrand, doyen du Sacré-collège, mort en janvier 1364. L’année suivante, il tint un concile provincial. Le 9 janvier 1367, Hélie de Salignac procède au baptême de Richard, le futur roi Richard II d’Angleterre, fils du prince de Galles, né trois jours plus tôt au palais archiépiscopal. En 1374, l’archevêque est député par Grégoire XI pour négocier une trêve entre les rois de France et d’Angleterre, Charles V et Edouard III. On sait par ailleurs qu’il marqua son passage par d’importants travaux à la cathédrale. Il mourut à Libourne le 7 mai 1378.

Hélie de Salignac est issu d’une vieille famille du Périgord : il est le fils de Manfroy, seigneur de Salignac et de Saint-Geniez, et d’Hélis d’Estaing. Le fameux archevêque de Cambrai, François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715) descend en ligne directe de Jean, frère aîné d’Hélie, à la huitième génération. Hélie nait vers 1320. Diacre, il est pourvu de la stalle de capiscol ou préchantre de Fréjus qui ne fut pour lui probablement qu’un bénéfice parmi d’autres, les chanoines ayant été en plus dépossédés du droit d’élire leur évêque. A cette époque la Guyenne qui fournit les papes et les évêques garnit encore les chapitres… Innocent VI le nomme évêque de Sarlat le 10 mai 1359, puis le transfère sur le siège archiépiscopal de Bordeaux le 24 septembre 1361, faisant de lui le huitième successeur sur ce siège de Bertrand de Got (devenu le pape Clément V) qui avait lui-même succédé à un Salignac. Il y fit son entrée le 23 novembre 1362. L’archevêque est un des exécuteurs testamentaires du tout-puissant cardinal de Périgord, Hélie de Talleyrand, doyen du Sacré-collège, mort en janvier 1364. L’année suivante, il tint un concile provincial. Le 9 janvier 1367, Hélie de Salignac procède au baptême de Richard, le futur roi Richard II d’Angleterre, fils du prince de Galles, né trois jours plus tôt au palais archiépiscopal. En 1374, l’archevêque est député par Grégoire XI pour négocier une trêve entre les rois de France et d’Angleterre, Charles V et Edouard III. On sait par ailleurs qu’il marqua son passage par d’importants travaux à la cathédrale. Il mourut à Libourne le 7 mai 1378.