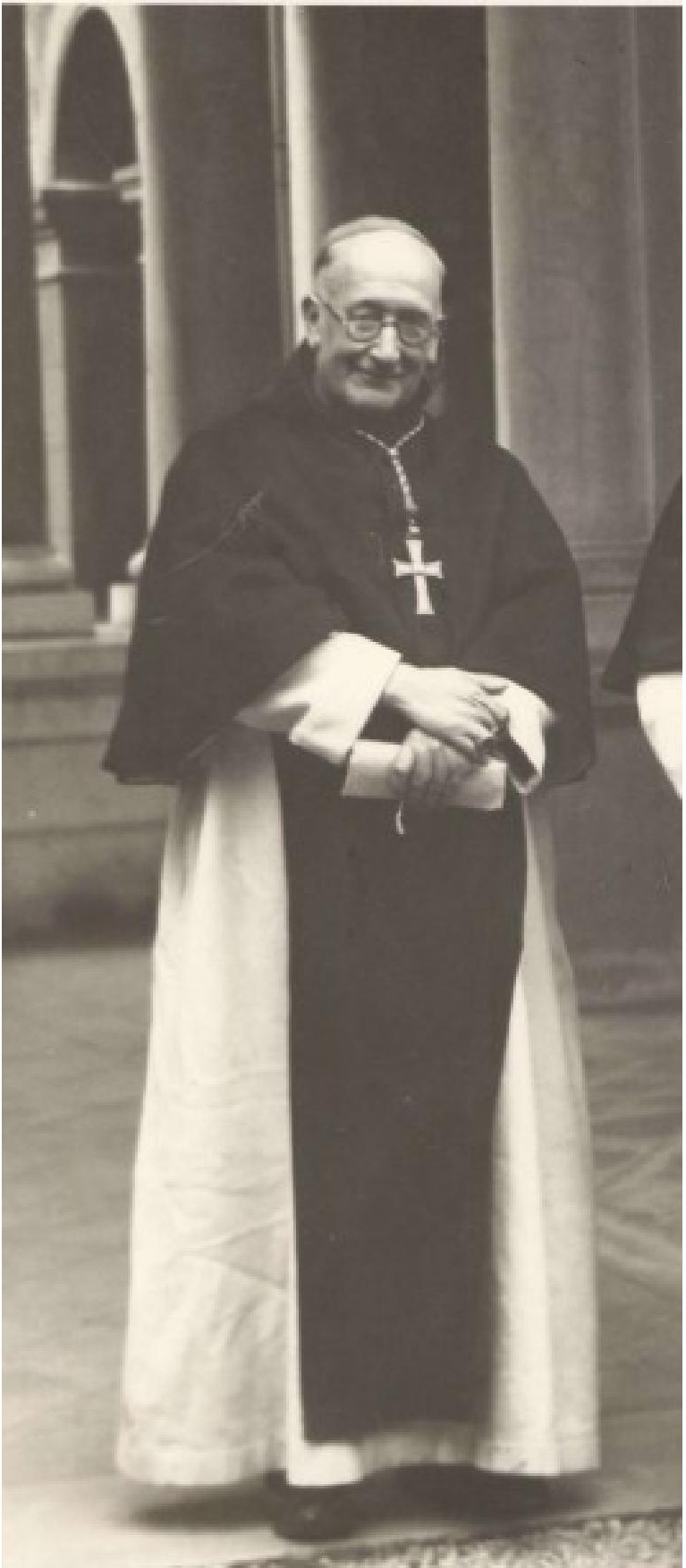

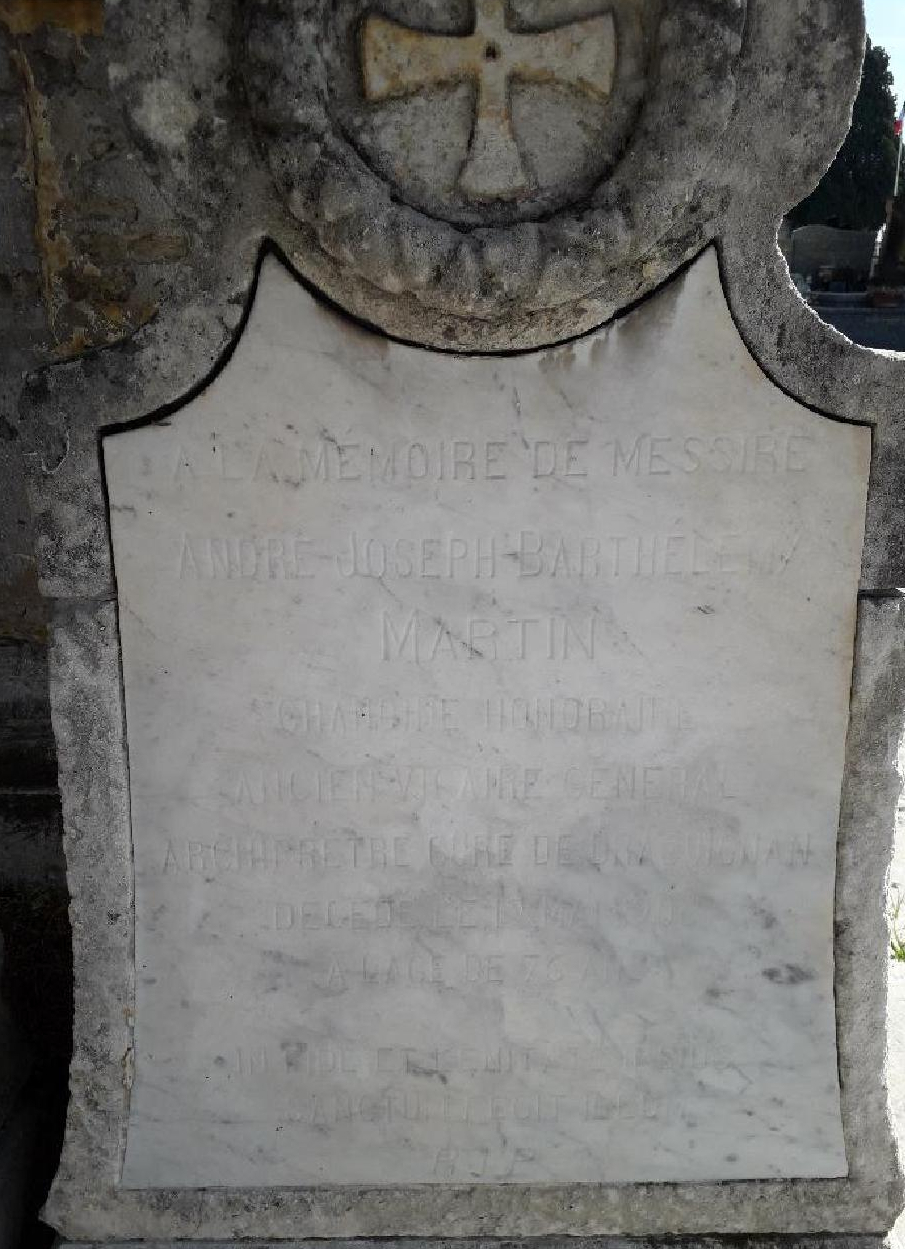

André-Joseph-Barthélémy Martin (1829-1906)

André-Joseph-Barthélémy Martin nait à Lorgues le 31 octobre 1829, fils de Barthélémy Martin, confiseur, et de Marie-Baptistine Gravier et y est baptisé le 2 novembre de la même année. Sa famille maternelle qui s’honore d’un indéfectible attachement à la foi et au roi est illustrée par l’abbé François-Pantaléon Gravier (1789-1842), grand-oncle de notre chanoine, qui fut un temps directeur au grand séminaire de Fréjus et refusa de devenir vicaire général de Mgr Bernet, archevêque d’Aix. Celui-ci eut certainement une influence sur l’enfant d’autant qu’il perdit son père le 25 juillet 1831. André-Joseph-Barthélémy est inscrit au collège de Lorgues puis, ses études achevées à seize ans, entre au grand séminaire de Fréjus. A vingt ans, il a fini sa formation cléricale et reçoit une affectation comme professeur au collège Saint-Joseph de Fréjus alors dirigé par le lorguais Victorin Vian. Après avoir reçu le sous-diaconat le 14 juin 1851, il est ordonné prêtre le 23 septembre 1854, puis est nommé vicaire au Muy dès le lendemain. C’est là qu’il monte pour la première fois en chaire : c’était le 8 décembre 1854, jour de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception. Quatre ans plus tard, le 1er octobre 1858, il est transféré à Cannes où il reste également quatre ans, puis à Toulon, successivement à la paroisse de Saint-François-de-Paule le 18 février 1862, puis de Saint-Louis, le 10 novembre 1865. Le 15 novembre 1873, on le nomme curé de Tourves. Après la démission du chanoine Barnieu, Mgr Terris l’appelle auprès de lui en 1877 comme vicaire général. Sa réponse pleine d’objections ne fait que renforcer la décision de l’évêque qui le garde auprès de lui jusqu’en 1883. Le 16 juillet 1877 il fut pourvu de la stalle de chanoine titulaire laissée vacante par la mort du chanoine Da niel et reçut le camail des mains de Mgr Terris dans la chapelle de sa propriété familiale de Bonnieux. Le 8 août suivant, sa nomination comme vicaire général est agréée par le Président de la République et il reçoit ses lettres d’institution le 15 août. Démissionnaire, il est installé curé-archiprêtre de Draguignan avec le titre de chanoine honoraire le 20 mai 1883. Le chanoine Martin y consolide l’œuvre de son prédécesseur, le chanoine Infernet, dont il avait présidé les funérailles, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, renforçant les murs de la nouvelle église et pourvoyant à son ornementation. Il s’y distingue par le soin qu’il apporte à la liturgie et au chant, par la qualité de son style digne du Grand Siècle et son ultramontanisme. Il sut s’élever avec courage contre les inventaires imposés par l’Etat et eut encore la joie de voir monter sur le siège de Fréjus son ami, Mgr Guillibert. Le chanoine Martin s’étant retiré sur place, meurt à Draguignan le 19 mai 1906 après trois jours d’une douloureuse agonie.

niel et reçut le camail des mains de Mgr Terris dans la chapelle de sa propriété familiale de Bonnieux. Le 8 août suivant, sa nomination comme vicaire général est agréée par le Président de la République et il reçoit ses lettres d’institution le 15 août. Démissionnaire, il est installé curé-archiprêtre de Draguignan avec le titre de chanoine honoraire le 20 mai 1883. Le chanoine Martin y consolide l’œuvre de son prédécesseur, le chanoine Infernet, dont il avait présidé les funérailles, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, renforçant les murs de la nouvelle église et pourvoyant à son ornementation. Il s’y distingue par le soin qu’il apporte à la liturgie et au chant, par la qualité de son style digne du Grand Siècle et son ultramontanisme. Il sut s’élever avec courage contre les inventaires imposés par l’Etat et eut encore la joie de voir monter sur le siège de Fréjus son ami, Mgr Guillibert. Le chanoine Martin s’étant retiré sur place, meurt à Draguignan le 19 mai 1906 après trois jours d’une douloureuse agonie.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

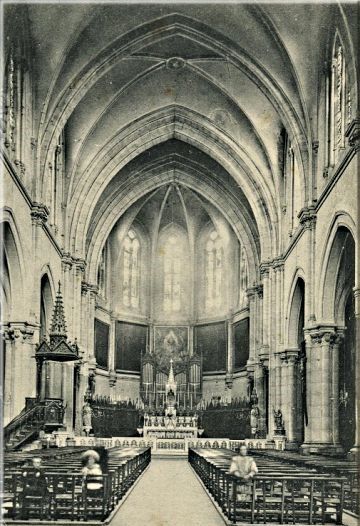

C’est en 1851, qu’il lui est donné de reprendre le ministère pastoral : le 6 avril, il est installé curé de sa chère paroisse de Draguignan. Il lui consacrera désormais toute l’énergie des années qui lui restent à vivre. Homme de conseil et d’action, il sut diriger la communauté chrétienne qui lui était confiée avec le zèle et la charité d’un bon pasteur. Lors de son passage à Toulon en 1860 Napoléon III signe le décret en vertu duquel le chanoine Infernet reçoit la croix de chevalier de la Légion d’honneur le 19 juillet 1861, en reconnaissance de son action auprès des populations affectées par les épidémies non moins que par les troubles politiques. L’église Notre-Dame et Saint-Michel menaçant ruine dut être fermée le 18 février 1861, le chanoine Infernet qui militait depuis 1858 pour une reconstruction de l’édifice s’engagea totalement dans cette œuvre colossale et sut la mener à bien jusqu’à l'achèvement des travaux en 1869 et l'ouverture au culte l'année suivante. Après avoir célébré la messe pour la dernière fois le 19 décembre 1882, à l’occasion du 53ème anniversaire de son ordination, il dut s’aliter pour ne plus se relever. Il mourut à Draguignan le 10 février 1883. Un an après, on plaça sur le pilier à gauche du sanctuaire de l’église une plaque de marbre qui redit à la fois les vertus du défunt et la vénération de la population à son endroit. Elle portait ces mots :

C’est en 1851, qu’il lui est donné de reprendre le ministère pastoral : le 6 avril, il est installé curé de sa chère paroisse de Draguignan. Il lui consacrera désormais toute l’énergie des années qui lui restent à vivre. Homme de conseil et d’action, il sut diriger la communauté chrétienne qui lui était confiée avec le zèle et la charité d’un bon pasteur. Lors de son passage à Toulon en 1860 Napoléon III signe le décret en vertu duquel le chanoine Infernet reçoit la croix de chevalier de la Légion d’honneur le 19 juillet 1861, en reconnaissance de son action auprès des populations affectées par les épidémies non moins que par les troubles politiques. L’église Notre-Dame et Saint-Michel menaçant ruine dut être fermée le 18 février 1861, le chanoine Infernet qui militait depuis 1858 pour une reconstruction de l’édifice s’engagea totalement dans cette œuvre colossale et sut la mener à bien jusqu’à l'achèvement des travaux en 1869 et l'ouverture au culte l'année suivante. Après avoir célébré la messe pour la dernière fois le 19 décembre 1882, à l’occasion du 53ème anniversaire de son ordination, il dut s’aliter pour ne plus se relever. Il mourut à Draguignan le 10 février 1883. Un an après, on plaça sur le pilier à gauche du sanctuaire de l’église une plaque de marbre qui redit à la fois les vertus du défunt et la vénération de la population à son endroit. Elle portait ces mots : Hugues de Cosnac

Hugues de Cosnac