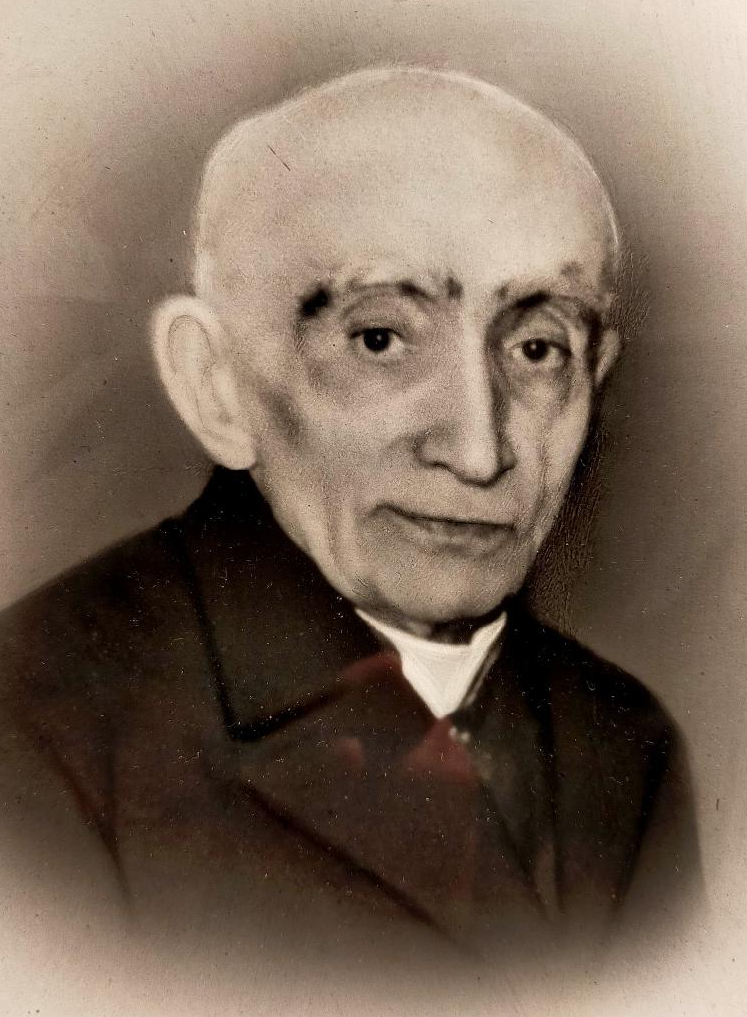

Victor Lieutaud (1881-1970)

Victor-Louis Lieutaud naît le 15 décembre 1881 à Hyères, fils de Marius-Jean-Baptiste Lieutaud, jardinier originaire d’Aubagne, et de Thérèse-Joséphine Givaudan, de La Valette. A la fin de ses études ecclésiastiques en partie accomplies à Rome où il a été envoyé, l’abbé Lieutaud est ordonné sous-diacre le 19 mars 1904, puis prêtre le 29 juin 1904. Assez vite, ses qualités intellectuelles le désignent pour être nommé professeur de dogme au grand séminaire de Fréjus à partir d’octobre 1906. Il y restera plus de vingt ans où il méritera d’être désigné comme chanoine honoraire, en décembre 1919. Ce n’est que le 25 juillet 1928 qu’il renoue avec le ministère paroissial en acceptant la charge de la paroisse Saint-Joseph du Pont-du-Las. Démissionnaire pour raisons de santé, après quatorze ans de service curial, le chanoine Lieutaud devient directeur de la maison de retraite de la Villa Saint-Charles le 1er octobre 1942. La proximité du séminaire et son expérience le conduisent à assurer parallèlement le cours d’Ecriture Sainte au séminaire, à une époque où les enseignants sont devenus rares en raison de la guerre. Il reçoit le titre de vicaire général honoraire le 26 novembre 1947. Le chanoine Lieutaud se voit promu Prélat de Sa Sainteté en avril 1961. Il meurt le 23 mars 1970 à la villa Saint-Charles, au domaine de la Castille. Il est inhumé au cimetière de Solliès-Ville. Mgr Lieutaud était aussi chanoine honoraire d’Ajaccio.

Victor-Louis Lieutaud naît le 15 décembre 1881 à Hyères, fils de Marius-Jean-Baptiste Lieutaud, jardinier originaire d’Aubagne, et de Thérèse-Joséphine Givaudan, de La Valette. A la fin de ses études ecclésiastiques en partie accomplies à Rome où il a été envoyé, l’abbé Lieutaud est ordonné sous-diacre le 19 mars 1904, puis prêtre le 29 juin 1904. Assez vite, ses qualités intellectuelles le désignent pour être nommé professeur de dogme au grand séminaire de Fréjus à partir d’octobre 1906. Il y restera plus de vingt ans où il méritera d’être désigné comme chanoine honoraire, en décembre 1919. Ce n’est que le 25 juillet 1928 qu’il renoue avec le ministère paroissial en acceptant la charge de la paroisse Saint-Joseph du Pont-du-Las. Démissionnaire pour raisons de santé, après quatorze ans de service curial, le chanoine Lieutaud devient directeur de la maison de retraite de la Villa Saint-Charles le 1er octobre 1942. La proximité du séminaire et son expérience le conduisent à assurer parallèlement le cours d’Ecriture Sainte au séminaire, à une époque où les enseignants sont devenus rares en raison de la guerre. Il reçoit le titre de vicaire général honoraire le 26 novembre 1947. Le chanoine Lieutaud se voit promu Prélat de Sa Sainteté en avril 1961. Il meurt le 23 mars 1970 à la villa Saint-Charles, au domaine de la Castille. Il est inhumé au cimetière de Solliès-Ville. Mgr Lieutaud était aussi chanoine honoraire d’Ajaccio.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.