François de Thomas

François de Thomas

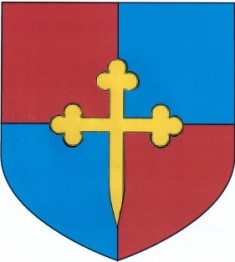

François de Thomas, chanoine sacristain de Fréjus, est témoin, le 1er mai 1423, du partage du territoire de Puget-sur-Argens ordonné par l'évêque Jean Bélard. Il appartient probablement à cette ancienne famille provençale dont l’abbé Moreri, dans son Grand dictionnaire historique fait remonter l’origine à un certain Charles de Thomas (†ca 1119), qui aurait été général des troupes de Gilbert, comte de Provence, et à l’origine de la lignée des seigneurs de Pierrefeu. Quoi qu’il en soit, cette famille illustra particulièrement le chapitre de Toulon avec - contemporain de messire François de Thomas - l'archidiacre Gilbert de Thomas (fils de Jacques et de Marguerite de Castellane) et, au siècle suivant, Antoine de Thomas (fils de Pierre et d’Honorée de Signier), puis ses neveux Honoré de Thomas (fils de Barthélémy et Marguerite de Vento), qui en fut le prévôt, et François de Thomas, protonotaire du Saint-Siège (fils d’Honoré et de Lucrèce de Vintimille), qui y occupa également la dignité d’archidiacre.

Probablement de la même famille, le 20 octobre 1425 l’archidiacre de Fréjus, Pierre Thomas, assiste à l'hommage des habitants de Fréjus au seigneur évêque, en compagnie de ses confrères. Il est encore attesté comme prieur, de Pennafort, à Callas en 1444. C'est peut-être déjà lui, avant qu'il n'accède au chapitre, qui est cité comme témoin dans un acte du 18 décembre 1399 : "venerabilis vir dominus Petrus Thome", en compagnie d'Arnaud Fangatoris, "clericus"...

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.