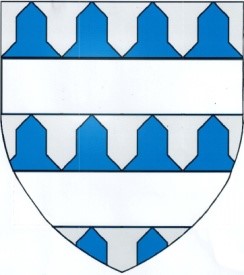

Hugues de Mandagout

Hugues de Mandagout

Hugues de Mandagout appartenait à une famille originaire du diocèse de Lodève qui donna pas moins de cinq évêques au cours des XIII-XIVèmes siècles : son grand-oncle Guillaume des Gardies, évêque d’Uzès [1285-1307], son oncle, Guillaume de Mandagout, successivement archevêque d’Embrun [1295-1311] et d’Aix [1311-1312] puis créé cardinal et qui manqua de peu d'être élu pape à la mort de Clément V, un autre Guillaume de Mandagout évêque de Lodève [1312-1318] puis d’Uzès [1318-1344] et le propre frère d'Hugues, Robert de Mandagout, évêque de Marseille [1344-1359].

C’est lui, Hugues, qui vint prendre possession de ce siège au nom de son frère, le 23 septembre 1344 ; il était alors chanoine d’Aix et on sait qu’il détint également la prévôté d’Embrun, dignités dont on peut aisément supposer qu’elles venaient de la libéralité de son oncle cardinal. L’historien Baluze a cru devoir l’inscrire comme successeur de son frère sur le siège de Marseille, le confondant avec son cousin Hugues d’Arpajon qui occupa cet évêché de 1359 à 1361.

Hugues de Mandagout était également chanoine de Fréjus comme en témoigne le compte de décimes de Fréjus pour l’année 1351, dans lequel le chanoine Hugues de Mandagout émarge pour la prébende de Comps.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.