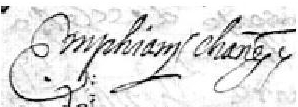

Pierre Emphian (1640-1707)

Pierre Emphian (Anfian, Enfian ou Amphian) naît à Fréjus et reçoit le baptême à la cathédrale le 5 septembre 1640. Il est le fils d’Honoré (fils de Geoffroy), marchand, et de Jeanne Aubert, qui s’étaient mariés le 28 octobre 1635 à la cathédrale de Fréjus. Sa mère est la sœur du chanoine André Aubert (1613-1656) qui sera le parrain de son frère, André Emphian (né le 15 juin 1650). Mais deux mois plus tard, le 17 août, meurt le père de famille, Pierre n’a pas dix ans. En 1665, on réussit à bien marier une sœur, Marguerite, avec Jean Valence, écuyer du Muy, fils du coseigneur de Roquebrune. A l’époque de la naissance de Pierre, la famille paternelle comptait un consul de la ville, Jean Emphian, et, deux générations plus tard, donnera quelques ecclésiastiques comme les trois frères Pierre Emphian, religieux de l'ordre de la Merci (filleul à son baptême en 1699 de notre chanoine), Elie-Marie Emphian (1714-1770), économe du séminaire en 1742 puis curé de Saint-Raphaël de 1743 à 1770 et François (1719-1748), qui sera secondaire à la cathédrale.

Notre Pierre Emphian avait hérité à quinze ans du canonicat que lui avait résigné son oncle avant de mourir avec sa prébende de Brovès. A cause de cet héritage inattendu, le jeune homme dut renoncer à la perspective d'une vie plus confortable. Un temps contrarié par ce projet, grâce à son travail et à ses qualités personnelles, Pierre Emphian accéda au sacerdoce et sut honorer son statut, dit Antelmi, par une vie digne d'éloges. Nul autre membre du chapitre ne fut plus assidu que lui à la cathédrale : il assista à quantité de cérémonies entre 1659 et 1688, en particulier des baptêmes où il accepta souvent d’être parrain, ce qui vérifie ses étroites relations avec les membres de la bourgeoisie locale. La dernière fois, ce sera le 25 février 1699, pour porter sur les fonts baptismaux Pierre, le fils de son parent Jacques Emphian, maître chirurgien royal, et de son épouse Marie-Thérèse Richelmy. Après avoir reçu les sacrements, le chanoine Emphian mourut à soixante-six ans, le 31 août 1707 et fut inhumé dans une des tombes du chœur de la cathédrale.

dernière fois, ce sera le 25 février 1699, pour porter sur les fonts baptismaux Pierre, le fils de son parent Jacques Emphian, maître chirurgien royal, et de son épouse Marie-Thérèse Richelmy. Après avoir reçu les sacrements, le chanoine Emphian mourut à soixante-six ans, le 31 août 1707 et fut inhumé dans une des tombes du chœur de la cathédrale.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.