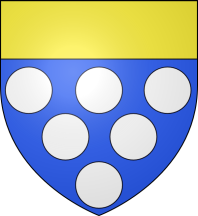

Famille de Poitiers

Famille de Poitiers

Cette famille des comtes de Valentinois et Diois qui trouve son origine au XIIème siècle dans un fief situé au sud-est de Nyons, Peytieu (castrum pictavis), sur la commune actuelle de Châteauneuf-de-Bordette, dont le nom déformé donnera celui de Poitiers, fournira quantité de religieux : moines et moniales, abbés et chanoines, mais aussi évêques depuis le XIVème siècle (à Langres, Metz, Verdun, Gap, Troyes, Viviers, Chalons, Valence, Vienne), dont deux recteurs du Comtat Venaissin, Aymar de Poitiers (beau-frère de Grégoire XI) en 1372-1376 et Jean-Gérard de Poitiers en 1410-1422 puis en 1433. Elle s’illustrera aussi avec le nom d’une de ses petites nièces, Diane, la fameuse favorite d’Henri II.

Parmi eux, Jean de Poitiers, protonotaire apostolique en 1495, devenu prévôt du chapitre de Fréjus, qui résigna en 1513 ce bénéfice au profit de son jeune neveu, Alain de Poitiers. Celui-ci était né vers 1496 et faisait partie des nombreux bâtards que comptait la famille… Ainsi le pape Léon X, par une bulle datée du 20 décembre 1513, le dispensa-t-il « super defectu natalium » et pria-t-il l’évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux où résidait l’étudiant de lui donner la tonsure pour qu’on lui confère la prévôté que son oncle désirait lui remettre. Nicolas Fieschi s’opposa cependant à sa prise de possession ; l’évêque voulait visiblement retenir ce bénéfice pour son vicaire général, Lambert Arbaud, qui finit par l’obtenir par résignation du prévôt de Poitiers, en 1521, puisqu’il en prit possession le 8 décembre de cette année.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.