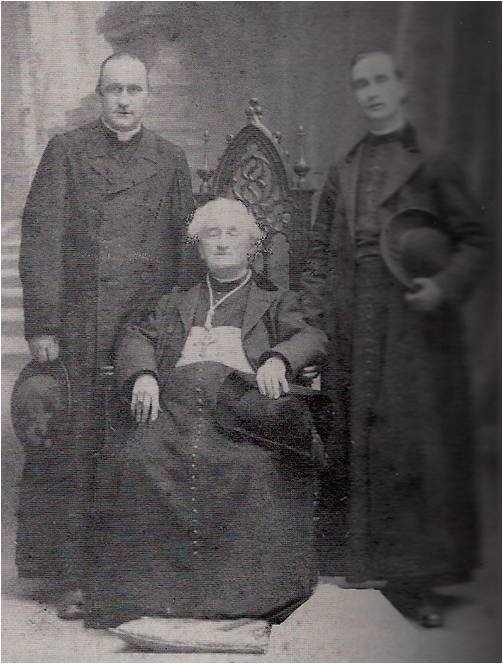

Mgr Philippe Sinibaldi (1846-1928), chanoine d’honneur

Angelo-Maria-Filippo Sinibaldi naît le 14 avril 1846 à Gavignano, patrie d’Innocent III, village du Latium situé entre Segni et Anagni. Il entre au petit séminaire de Segni le 4 septembre 1860 pour y faire ses études classiques puis poursuit sa formation théologique au Séminaire romain. Filippo Sinibaldi est ordonné prêtre le 18 décembre 1869, dix jours après l’ouverture du concile Vatican I, des mains du cardinal Vicaire, Costantino Patrizi. Il poursuit encore quelque temps des études de droit avant d’être nommé professeur de philosophie et d’Ecriture Sainte au séminaire de Segni, puis devient archiprêtre de Cori (sud-est de Velletri). Après deux ans et demi de charge pastorale, il est choisi comme vicaire général de l’évêque de Segni, par la volonté du pape Léon XIII, et fait chanoine de Segni. Il est ensuite élu évêque auxiliaire d’Ostie avec le titre d’évêque d’Europos, le 14 décembre 1904 et sacré quatre jours plus tard par le cardinal Boschi. L’année suivante, Mgr Arnaud lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus : « Sa Grandeur, Mgr Philippe Sinibaldi, évêque administrateur perpétuel du diocèse d’Ostie & Velletri a bien voulu agréer le titre de chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus ». Le mardi 14 novembre 1905, Mgr Sinibaldi fait une visite à Fréjus : après s’être rendu au séminaire, il est allé prier sur la tombe de Mgr Arnaud qui l’avait fait chanoine d’honneur peu de temps avant de s’éteindre en juin. Le 16 avril 1915, Mgr Filippo Sinibaldi est promu évêque de Segni où il meurt le 20 avril 1928.

Angelo-Maria-Filippo Sinibaldi naît le 14 avril 1846 à Gavignano, patrie d’Innocent III, village du Latium situé entre Segni et Anagni. Il entre au petit séminaire de Segni le 4 septembre 1860 pour y faire ses études classiques puis poursuit sa formation théologique au Séminaire romain. Filippo Sinibaldi est ordonné prêtre le 18 décembre 1869, dix jours après l’ouverture du concile Vatican I, des mains du cardinal Vicaire, Costantino Patrizi. Il poursuit encore quelque temps des études de droit avant d’être nommé professeur de philosophie et d’Ecriture Sainte au séminaire de Segni, puis devient archiprêtre de Cori (sud-est de Velletri). Après deux ans et demi de charge pastorale, il est choisi comme vicaire général de l’évêque de Segni, par la volonté du pape Léon XIII, et fait chanoine de Segni. Il est ensuite élu évêque auxiliaire d’Ostie avec le titre d’évêque d’Europos, le 14 décembre 1904 et sacré quatre jours plus tard par le cardinal Boschi. L’année suivante, Mgr Arnaud lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus : « Sa Grandeur, Mgr Philippe Sinibaldi, évêque administrateur perpétuel du diocèse d’Ostie & Velletri a bien voulu agréer le titre de chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus ». Le mardi 14 novembre 1905, Mgr Sinibaldi fait une visite à Fréjus : après s’être rendu au séminaire, il est allé prier sur la tombe de Mgr Arnaud qui l’avait fait chanoine d’honneur peu de temps avant de s’éteindre en juin. Le 16 avril 1915, Mgr Filippo Sinibaldi est promu évêque de Segni où il meurt le 20 avril 1928.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.