Louis d'Anglure de Bourlémont (17 juillet 1679 - transféré le 15 juillet 1680 à Carcassonne)

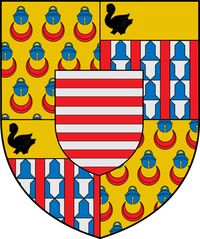

Blason : écartelé: aux 1 et 4, d'or, semé de grelots d'argent, soutenus chacun d'un croissant de gueules (Anglure); aux 2 et 3, de gueules, à trois pals de vair, et au chef d'or, chargé d'une merlette de sable, posée à dextre (Châtillon). Sur le tout fascé d'argent et de gueules (Bourlémont)

Blason : écartelé: aux 1 et 4, d'or, semé de grelots d'argent, soutenus chacun d'un croissant de gueules (Anglure); aux 2 et 3, de gueules, à trois pals de vair, et au chef d'or, chargé d'une merlette de sable, posée à dextre (Châtillon). Sur le tout fascé d'argent et de gueules (Bourlémont)

Louis d’Anglure de Bourlémont naquit le 30 août 1617 à Anglure, (diocèse de Troyes), dixième enfant de Claude (1580-1653), marquis de Sy, comte de Bourlémont et prince d'Amblise dans le Hainaut, et d'Angélique Diacette de Châteauvilain (morte en 1635), cadet de Charles-François, archevêque de Toulouse (de 1662 à 1669). Son neveu François fut nommé évêque de Pamiers le 4 juillet 1681 mais ne put obtenir ses bulles et renonça au mois de novembre 1685 (affaire de la régale).

Louis d’Anglure de Bourlémont naquit le 30 août 1617 à Anglure, (diocèse de Troyes), dixième enfant de Claude (1580-1653), marquis de Sy, comte de Bourlémont et prince d'Amblise dans le Hainaut, et d'Angélique Diacette de Châteauvilain (morte en 1635), cadet de Charles-François, archevêque de Toulouse (de 1662 à 1669). Son neveu François fut nommé évêque de Pamiers le 4 juillet 1681 mais ne put obtenir ses bulles et renonça au mois de novembre 1685 (affaire de la régale).

Louis d’Anglure fut pendant vingt-et-un ans, à partir de 1658, auditeur de Rote à Rome pour la France. Il y servit avec dévouement les intérêts de Louis XIV dans ses relations parfois houleuses avec la cour de Rome. Il se montra encore bon serviteur du roi lors de la négociation du traité de Pise. L’humiliation de Rome lui dicta alors des commentaires dont on appréciera l’élégance : « La médecine a un peu d’amertume, mais l’effet sera bien salutaire à ceux qui l’ont prise », et du pape qui venait de le recevoir courtoisement : « Vexatio dat intellectum » (l’humiliation donne du discernement...). Il en fut récompensé par une nomination à l’évêché de Tournai (1668) qu'il refusa, puis à l'évêché de Lavaur (1669) qu'il refusa encore : depuis longtemps il aspirait à un archevêché en France.

En 1670, on le voit intervenir dans la négociation sur la réception en France de la bulle Superna magni patrisfamilias qui heurte le droit prétendu des séculiers sur les réguliers et, essentiellement, place l’autorité épiscopale en dépendance du Siège romain.

La même année, il est pourvu de l'abbaye de Lagrasse, au diocèse de Carcassonne. On ne sait ce qui le décida à accepter enfin l’évêché de Fréjus (nomination en mars 1679, confirmation pontificale le 17 juillet 1679). Il reçut la consécration épiscopale à Rome des mains du cardinal Gasparo Carpegna le 1er octobre 1679. Son épiscopat à Fréjus fut des plus éphémères, il n’y vint d’ailleurs jamais puisqu’il eut à peine le temps de faire prendre possession de son siège par procureur, qu’il était transféré en janvier 1680 à Carcassonne où il fut préconisé au consistoire du 6 avril (ou 15 juillet ?).

Là non plus, il ne s’installa pas puisque le 10 septembre de la même année, il obtint sa nomination à l’archevêché de Bordeaux où il fut confirmé le 28 avril 1681. Serviteur du roi à Rome, il osait prétendre que le pape comprenait que « son avancement dans le clergé de France pouvait être de quelque utilité au Saint-Siège »... On surprend sur lui une note de l’auditeur de la nonciature de France le 2 mars 1682 lors de l’assemblée du clergé : « l’archevêque de Bordeaux a du jugement pour connaître les embarras et aussi de la prudence pour désirer en être hors, mais il n’a ni le crédit, ni le courage pour résister quand il conviendrait ; aussi se laisse-t-il porter par les autres ».

L’archevêque primat d’Aquitaine, qui avait encore reçu le titre d'abbé de l'Isle, en Médoc, devenu Conseiller d’Etat, mourut le 9 novembre 1697 à 70 ans.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.