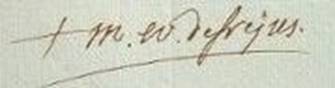

Martin du Bellay (16 novembre 1739 - résigne le 4 août 1766)

Blason : d'argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de 3 fleurs de lis d'azur en chef, posées 2 et 1, et 3 en pointe posées en orle

Blason : d'argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de 3 fleurs de lis d'azur en chef, posées 2 et 1, et 3 en pointe posées en orle

Martin du Bellay naît au château de Claireau, près d’Orléans, le 5 mai 1703, de François-René du Bellay et de Marthe-Suzanne de Rochechouart et descend, au 9ème degré, du frère de son lointain prédécesseur Jean du Bellay. L'enfant est baptisé le troisième jour, lundi 7 mai, dans l'église paroissiale de Sully-la-Chapelle.

Martin du Bellay naît au château de Claireau, près d’Orléans, le 5 mai 1703, de François-René du Bellay et de Marthe-Suzanne de Rochechouart et descend, au 9ème degré, du frère de son lointain prédécesseur Jean du Bellay. L'enfant est baptisé le troisième jour, lundi 7 mai, dans l'église paroissiale de Sully-la-Chapelle.

Après des études à la faculté de théologie de Paris, Martin du Bellay y est reçu docteur.

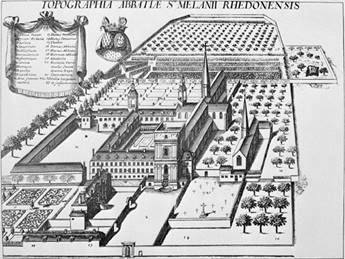

Il est nommé par le roi abbé de Saint-Mélaine, à Rennes le 20 mars 1725, mais n'obtint ses bulles qu'en octobre 1728, et prit possession de son abbaye par procureur le 8 novembre de la même année. Entre temps il avait été ordonné prêtre en 1727, année où il devient aussi prieur commendataire de Combourg.

Vicaire général de l’archevêque de Tours depuis 1729, il est promu au siège de Fréjus le 16 novembre 1739 (avec nomination en date du 28 mars 1739). Il fut sacré le 13 décembre suivant par l’archevêque de Paris, Charles-Gaspard de Vintimille du Luc, assisté des évêques d’Evreux et de Mâcon. Il fit son entrée à Fréjus le 12 mai 1740.

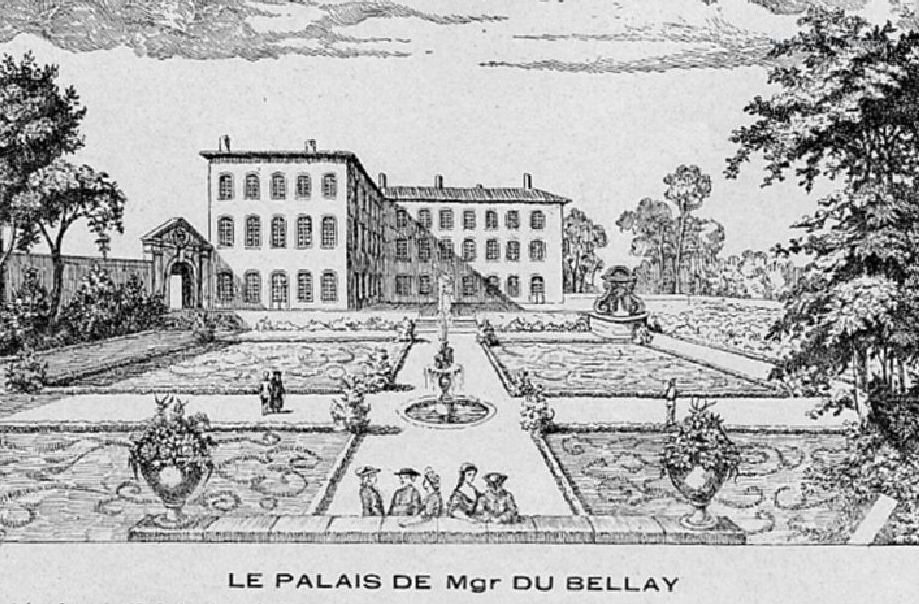

Mgr du Bellay n’a pas laissé le souvenir d’un prélat sympathique : on lui reprocha ses nombreuses absences, ses allures hautaines et l’emportement de son caractère. On doit reconnaître aussi qu'il n'avait pas les dispositions morales requises par son état. Sa première visite pastorale ne fut achevée qu’en 1754... A sa décharge, la guerre de succession d’Autriche dont Fleury avait tenté en vain d’éloigner la France avait affecté particulièrement la Provence, et Fréjus notamment, au milieu des années 1740. Comme son prédécesseur, Martin du Bellay fit respecter les lois de l’Eglise avec application, y rajoutant nombre d’interdictions et de prescriptions impopulaires dans son désir de réformer les abus. Incommodé par l’insalubrité de Fréjus qu’il n’aimait pas (« J’ai toujours remarqué que l’on faisait beaucoup de sottises à Fréjus quand je n’y étais pas, sans préjudice de celles que l’on fait quand j’y suis » écrit-il le 8 août 1744), en 1751 Mgr du Bellay se rendit acquéreur de l'immeuble du couvent des Ursulines de Draguignan fermé en 1738, et y entreprit de vastes travaux. Il y dépensa 120.000 livres, nous dit Octave Teissier. De vastes salons aux belles proportions, aux plafonds élevés, décorés de riches tapisseries de cuir doré et de paysages peints à l'huile au-

Sa première visite pastorale ne fut achevée qu’en 1754... A sa décharge, la guerre de succession d’Autriche dont Fleury avait tenté en vain d’éloigner la France avait affecté particulièrement la Provence, et Fréjus notamment, au milieu des années 1740. Comme son prédécesseur, Martin du Bellay fit respecter les lois de l’Eglise avec application, y rajoutant nombre d’interdictions et de prescriptions impopulaires dans son désir de réformer les abus. Incommodé par l’insalubrité de Fréjus qu’il n’aimait pas (« J’ai toujours remarqué que l’on faisait beaucoup de sottises à Fréjus quand je n’y étais pas, sans préjudice de celles que l’on fait quand j’y suis » écrit-il le 8 août 1744), en 1751 Mgr du Bellay se rendit acquéreur de l'immeuble du couvent des Ursulines de Draguignan fermé en 1738, et y entreprit de vastes travaux. Il y dépensa 120.000 livres, nous dit Octave Teissier. De vastes salons aux belles proportions, aux plafonds élevés, décorés de riches tapisseries de cuir doré et de paysages peints à l'huile au- dessus des portes reçurent un mobilier de haute qualité et de bon goût. On garde par exemple la trace de la commande qu’il avait passée en 1750 au peintre Joseph Vernet de deux tableaux représentant un port de mer au clair de lune et une tempête. Durant les quatorze années de son ministère, Mgr du Bellay séjourna ainsi de manière habituelle à Draguignan d’où il administra son diocèse (Il est vrai que la population elle-même s’était éloignée de Fréjus qui avait compté jusqu’à 40 000 habitants et subissait un très fort fléchissement démographique depuis le XVIIème siècle : de près de 6000 en 1633, Fréjus était tombé à 3000 âmes en 1700, 2600 en 1750, 2173 en 1765 et jusqu'à 1900 dix ans plus tard !). Cela ne l’empêcha pas de porter un jugement sévère sur Draguignan dont les consuls avaient exi

dessus des portes reçurent un mobilier de haute qualité et de bon goût. On garde par exemple la trace de la commande qu’il avait passée en 1750 au peintre Joseph Vernet de deux tableaux représentant un port de mer au clair de lune et une tempête. Durant les quatorze années de son ministère, Mgr du Bellay séjourna ainsi de manière habituelle à Draguignan d’où il administra son diocèse (Il est vrai que la population elle-même s’était éloignée de Fréjus qui avait compté jusqu’à 40 000 habitants et subissait un très fort fléchissement démographique depuis le XVIIème siècle : de près de 6000 en 1633, Fréjus était tombé à 3000 âmes en 1700, 2600 en 1750, 2173 en 1765 et jusqu'à 1900 dix ans plus tard !). Cela ne l’empêcha pas de porter un jugement sévère sur Draguignan dont les consuls avaient exi gé de lui le paiement de la taille pour son palais : « Que je n’entende plus parler en rien de la ville de Draguignan, puisque j’ai été assez sot que d’y aller demeurer et de ne pas profiter du conseil de M. le cardinal de Fleury qui m’avait prédit que je m’en repentirais ». Après son départ, il fit des difficultés à son successeur au sujet de cette résidence dracénoise dont il reprit possession (un arrêt du conseil d’Etat cassa en 1771 la cession qu’il en avait faite au diocèse) pour la vendre finalement à des particuliers !

gé de lui le paiement de la taille pour son palais : « Que je n’entende plus parler en rien de la ville de Draguignan, puisque j’ai été assez sot que d’y aller demeurer et de ne pas profiter du conseil de M. le cardinal de Fleury qui m’avait prédit que je m’en repentirais ». Après son départ, il fit des difficultés à son successeur au sujet de cette résidence dracénoise dont il reprit possession (un arrêt du conseil d’Etat cassa en 1771 la cession qu’il en avait faite au diocèse) pour la vendre finalement à des particuliers !

Il publia le premier catéchisme du diocèse le 9 août 1753 et, en 1758, son premier Ordo liturgique que nous connaissons, réglant l’essentiel de sa liturgie sur l’usage romain.

Il fut député de la Province aux assemblées générales du clergé de 1745 et de 1765. En 1765, il avait donné la tonsure à un fréjusien né quelques dix-sept ans plus tôt et qui fera parler de lui : Emmanuel Sieyès. Retiré à Paris, Mgr du Bellay ne cessa de s’intéresser à lui et de correspondre avec sa famille, alors que son successeur, Mgr de Bausset recevait du Petit séminaire Saint-Sulpice de Paris où il avait été envoyé, cet avertissement : « Vous pourrez en faire un chanoine honnête homme et instruit ... Nous devons vous prévenir qu’il n’est nullement propre au ministère ecclésiastique ». Il semble que Mgr de Bausset ait eu quelque réticence à lui conférer le canonicat que ses vicaires généraux Gros de Besplas et Meffray de Césarges l’engageaient à briguer, tout au plus lui accorda-t-il une expectative sur une stalle de Pignans qu’Emmanuel résignera plus tard à son cadet Jean-François.

En 1765, il avait donné la tonsure à un fréjusien né quelques dix-sept ans plus tôt et qui fera parler de lui : Emmanuel Sieyès. Retiré à Paris, Mgr du Bellay ne cessa de s’intéresser à lui et de correspondre avec sa famille, alors que son successeur, Mgr de Bausset recevait du Petit séminaire Saint-Sulpice de Paris où il avait été envoyé, cet avertissement : « Vous pourrez en faire un chanoine honnête homme et instruit ... Nous devons vous prévenir qu’il n’est nullement propre au ministère ecclésiastique ». Il semble que Mgr de Bausset ait eu quelque réticence à lui conférer le canonicat que ses vicaires généraux Gros de Besplas et Meffray de Césarges l’engageaient à briguer, tout au plus lui accorda-t-il une expectative sur une stalle de Pignans qu’Emmanuel résignera plus tard à son cadet Jean-François.

Lassé de sa charge provençale, inquiet de la tournure des évènements (« Je suis trop vieux pour voir ce malheur social »), Martin du Bellay qui se garda toujours du venin janséniste se démit finalement de son évêché le 4 août 1766, pour aller vivre à Paris.

Mais il conserva, avec l’abbaye de Mont Saint-Quentin au diocèse de Noyon, qu’il avait reçue en 1748, et le prieuré de Combourg, son titre et ses revenus d’abbé de Saint-Mélaine. Ce bénéfice provincial n’était pas non plus pour lui une résidence puisqu’il loua longtemps son palais abbatial à l'intendant de Bretagne. Il conserva Saint-Mélaine jusqu'en 1770, date à laquelle il consentit à l'union de la mense abbatiale avec l'évêché de Rennes : Mgr de Girac fit part à son chapitre de la bulle d'extinction le 17 décembre 1770.

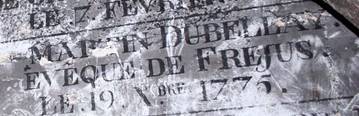

C’est à Paris où il s’était donc établi qu’il mourut le 19 décembre 1775, rue Cassette. Il fut inhumé dans le caveau des évêques dans l’église Saint-Sulpice.

Inscription funéraire : Caveau de nos SS. Les évêques (...) Martin Dubellay évêque de Fréjus. Le 19 Xbre 1775. (crypte de l’église Saint-Sulpice, Paris)

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.