Riculphe (au plus tard 973- 1er mars 998 ?)

Riculphe a honoré le siège de Fréjus et mérite de figurer aux côtés de saint Léonce ou de Jacques Duèze comme un des noms qui l’a le plus illustré. Il en a été le reconstructeur.

Il est originaire d’Arles, comme son oncle et prédécesseur, Gontar.

Très tôt il se consacre au service du Seigneur dans l’Eglise d’Arles dont il devient diacre, puisque c’est à ce titre qu’il paraît en 949 dans l’acte par lequel sa tante Teucinde acquiert l’île de Montmajour pour la communauté monastique qui s’y implante.

Dix ans après, en décembre 959, les actes le mentionnent toujours comme diacre. Rien ne fonde l’hypothèse de certains historiens qui ont voulu en faire un moine de Montmajour.

C’est à partir de 973 que les documents conservés lui attribuent le titre d’évêque sans qu’on sache la date exacte de son élection. Mais il est à noter que cette année est précisément celle de la prise du Fraxinet et de la fin de la domination des Sarrasins sur la Provence.

La plupart des actes où on le rencontre concernent l’Eglise d’Arles, qui a l’avantage sur celle de Fréjus d’avoir gardé une bonne quantité de ses archives : parmi ceux-ci, le 19 juillet 973, le nouvel évêque figure en tant qu’héritier aux côtés de sa tante Teucinde dans les donations qu’elle octroie à l’abbaye de Montmajour.

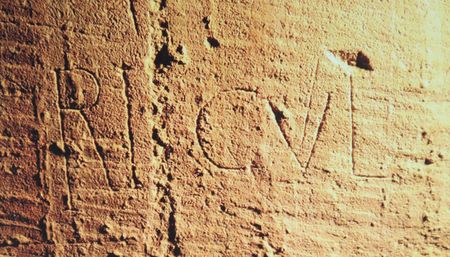

A Fréjus ou dans ce qu’il en reste, l’heure est à la reconstruction : - des bâtiments puisque tout jusqu’à la cathédrale a été abattu : il la reconstruira vers 980, la consacrera à Notre-Dame et le baptistère à saint Jean-Baptiste, relèvera les ruines de la ville et la ceindra de fortes murailles encore visibles aujourd’hui,

- des bâtiments puisque tout jusqu’à la cathédrale a été abattu : il la reconstruira vers 980, la consacrera à Notre-Dame et le baptistère à saint Jean-Baptiste, relèvera les ruines de la ville et la ceindra de fortes murailles encore visibles aujourd’hui,

- de la population décimée ou contrainte à la fuite, qu’il faut faire revenir et secourir, - jusqu’aux moyens pour mener à bien cette œuvre : c’est pourquoi il intercèdera auprès du comte de Provence, Guillaume Ier, dans une entrevue qu’il obtint de lui à Manosque pour retrouver un certain patrimoine et le garantir avec de nouveaux titres.

- jusqu’aux moyens pour mener à bien cette œuvre : c’est pourquoi il intercèdera auprès du comte de Provence, Guillaume Ier, dans une entrevue qu’il obtint de lui à Manosque pour retrouver un certain patrimoine et le garantir avec de nouveaux titres.

Le 6 mars 990 le comte, dans un acte signé à Arles, accorde à l’évêque la moitié du port de Fréjus et la moitié des terres qui entourent la cité, de l’Argens à la Siagne, de la mer à la montagne de Mercure. Les moines de Montmajour l’élurent quelques années plus tard pour leur abbé, ce à quoi il ne voulut pas consentir sans l’approbation du pape ; un coup de main de l’un des moines pour s’emparer de l’abbaye l’autorisera à gouverner à la fois son diocèse et l’abbaye arlésienne.

Les moines de Montmajour l’élurent quelques années plus tard pour leur abbé, ce à quoi il ne voulut pas consentir sans l’approbation du pape ; un coup de main de l’un des moines pour s’emparer de l’abbaye l’autorisera à gouverner à la fois son diocèse et l’abbaye arlésienne.

Il mourut un 1er mars à la fin du siècle ; l’historien Jean-Pierre Poly fixe son décès à l’année 998. Quoi qu’il en soit, Montmajour a déjà un autre abbé le 5 février 1000.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.